2025.08.17

皆さんこんにちは裏山たぬきです。

前回は坐禅についての知識のお話でしたが、今回は実際に座ってみよう!ということで、座り方や注意すべき点をお伝えしようと思っています。自分は足が組めないよ!という方もご安心ください。

たぬきも足が短くて組めません!でも、坐禅は出来るんです。

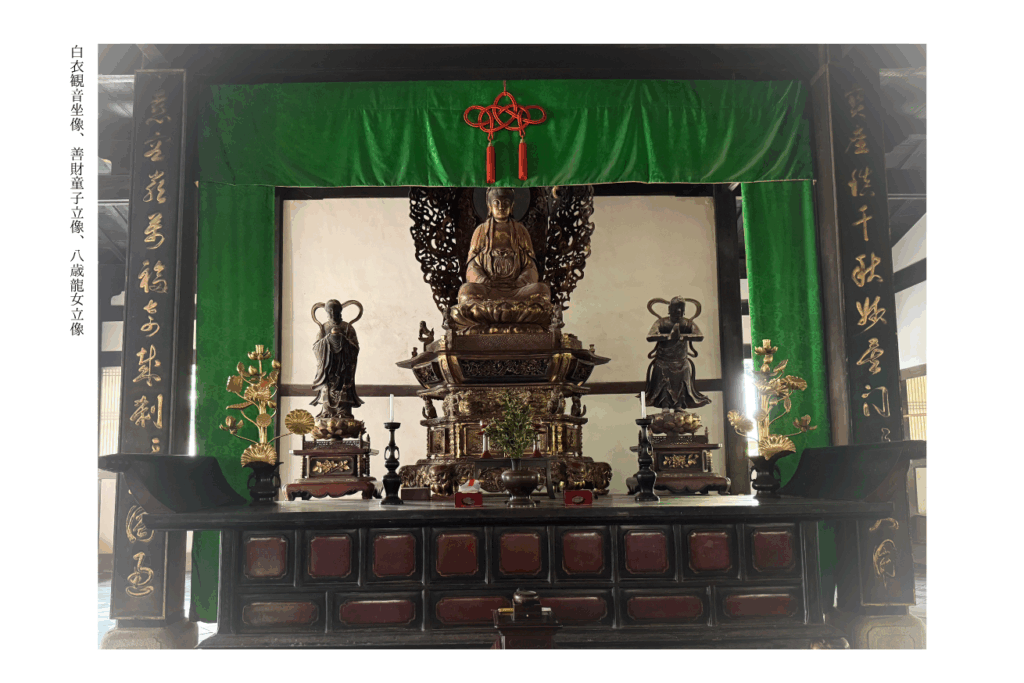

さて、今回は足が組めないたぬきでは、皆さんに上手に教えることが出来ないので、萬福寺に来られていた布教師会の関和尚を捕まえてお手伝いいただきました。

また、撮影した場所は修行僧の方々にお願いして萬福寺の禅堂をお借りしました。坐禅の説明にはもってこいの場所ですよね。

では、早速始めていきましょう!

まず始めに坐禅をするための場所を決めましょう。

坐禅はお寺でするものと思っている人がたまにいますが、ご安心ください!坐禅はどこででも出来ます。

ただし、注意すべき点もいくつかありますので、それらをご説明します。

必ずしも静寂の中でしか坐禅は出来ないというわけではありません。喧噪の中でも坐禅は行えます。

ただし、初心者の方は出来るだけ静かな場所で行うことをオススメします。

なぜならば、坐禅中はただ静かに座るだけです。

だからこそ意識は様々な所へ飛んで行ってしまいます。

例えば、坐禅をしている近くで誰かがお喋りをしている場合、意識は勝手に自分に関係ない他人の会話に飛んでしまい、「なんの話をしてるんだろう?」「気が散るなぁ~」など色々考えてしまいます。

これでは落ち着いて座っていられません。ですので、出来るだけ静かな場所で座りましょう。

なぜ少し暗い方が良いのかと言えば、坐禅中は目を閉じません。

目は開いている状態ですので、明るいと視界にある色々な物に目がいってしまいます。

例えば、時計が見えるところで坐禅をしたとしましょう。すると意識が時計に向いてしまって、「もう5分経ったな」とか「まだまだ残り時間があるよ〜」などと余計なことを考えてしまいます。

雑誌がおいてあったら雑誌の表紙に意識が向いてしまったりします。ですので、なるべく余計なものが視界に入ってこないぐらいの暗さにするのが良いです。

お寺ではよく暗い部屋にローソク灯りで坐禅を行いますが、それは余計なものを暗さで隠してくれる効果があるからです。

自宅で行うなら、ローソクやライトを使いましょう。ライトを使う場合はオレンジっぽい暖色系のものが良いかもしれません。

古来より人間は香りを上手く使って生きてきました。

なのでお寺では坐禅の際にお線香を必ず焚きます。これには時計の役目もありますが、香りで心を落ち着かせるというのが目的です。

ご自宅で坐禅を行う場合は、なにもお線香である必要はありません。

最近は様々なアロマなどもあるので、その様なものでもOKです。ただし、あまり香りの強いものではなく、ほんのりと香る程度で落ち着くものにしましょう。

以上が坐禅をする環境の注意点です。

要するに坐禅は、静かな場所で、少し暗くして、落ち着く香りがあると良いということですから、自宅などでも全然大丈夫です。

さて次は、坐禅をする際に準備する物をお教えします。坐禅に必要な準備物は基本的には2つです。

座布団はあれば2枚用意して下さい。なければ1枚でも構いません。

ただ、あまり分厚い座布団だと座りにくいですので、その場合は下に敷く用の座布団を無くして、クッションを重ねたりしても構いません。

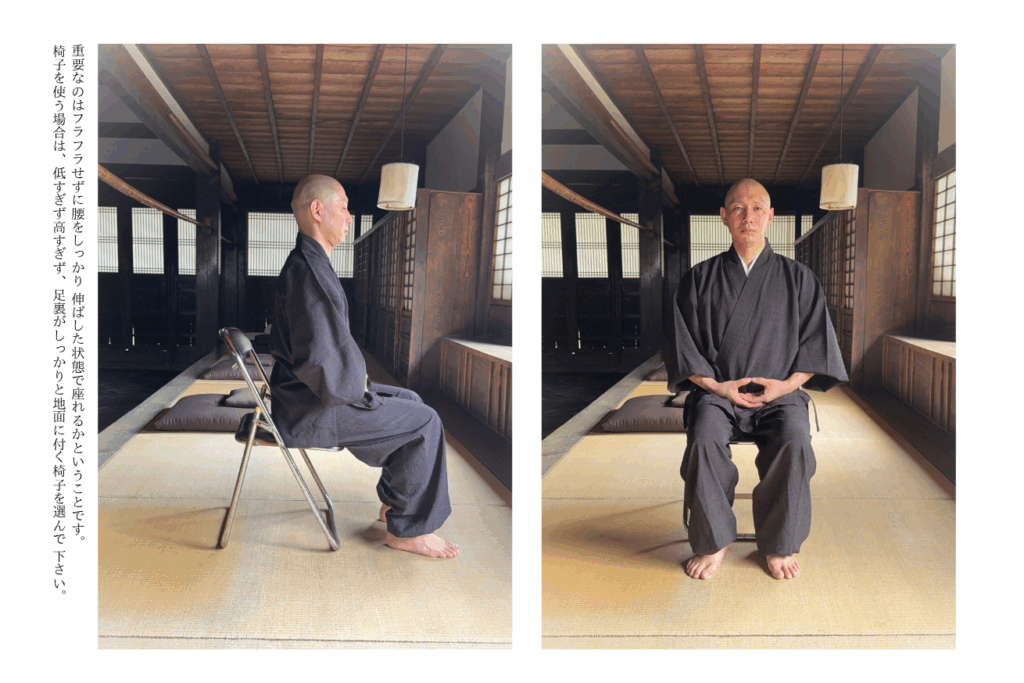

重要なのはフラフラせずに腰をしっかり伸ばした状態で座れるかということです。

椅子を使う場合は、低すぎず高すぎず、足裏がしっかりと地面に付く椅子を選んで下さい。足が届かない場合は地面に踏み台など置いて足がしっかり着くようにしましょう。背もたれは使いませんので、背もたれが無いものでも大丈夫です。

ただし、見えるところに時計を置くと時間ばかりが気になってしまうのでお勧めしません。

お勧めはキッチンタイマーや携帯のタイマー機能を使って自分の後ろなどに置きましょう。坐禅は長く座るから良いというものではありません。

慣れないうちは最大でも20分程度にするのが良いでしょう。

一般的に人間が集中できる時間のピークが15分と言われますので、長い時間座るより、苦痛とならない短い坐禅を重ねる方がより集中出来ます。

さて、では実際に座ってみましょう。今回は床に座る場合と椅子に座る場合の2つの形をご紹介します。

坐禅は3つの「調える」が大切になってきます。「調身(ちょうしん)・調息(ちょうそく)・調心(ちょうしん)」の3つです。

これは「姿勢を調える・呼吸を調える・心を調える」という意味です。

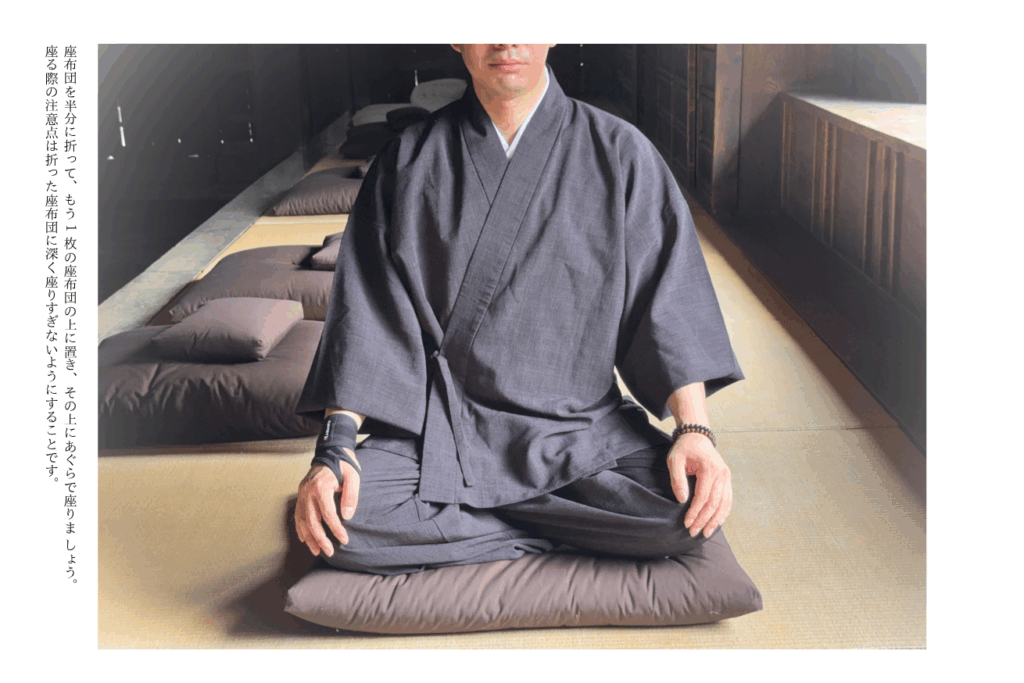

座布団を半分に折って、もう1枚の座布団の上に置き、その上にあぐらで座りましょう。

座る際の注意点は折った座布団に深く座りすぎないようにすることです。

深く座りすぎると重心が体の後ろ側にいってしまい、背中が丸くなります。

椅子の場合は、座面の前半分程度に座りましょう。足は前に投げ出さず90度ぐらいに曲げて、足裏をしっかり地面に付けましょう。

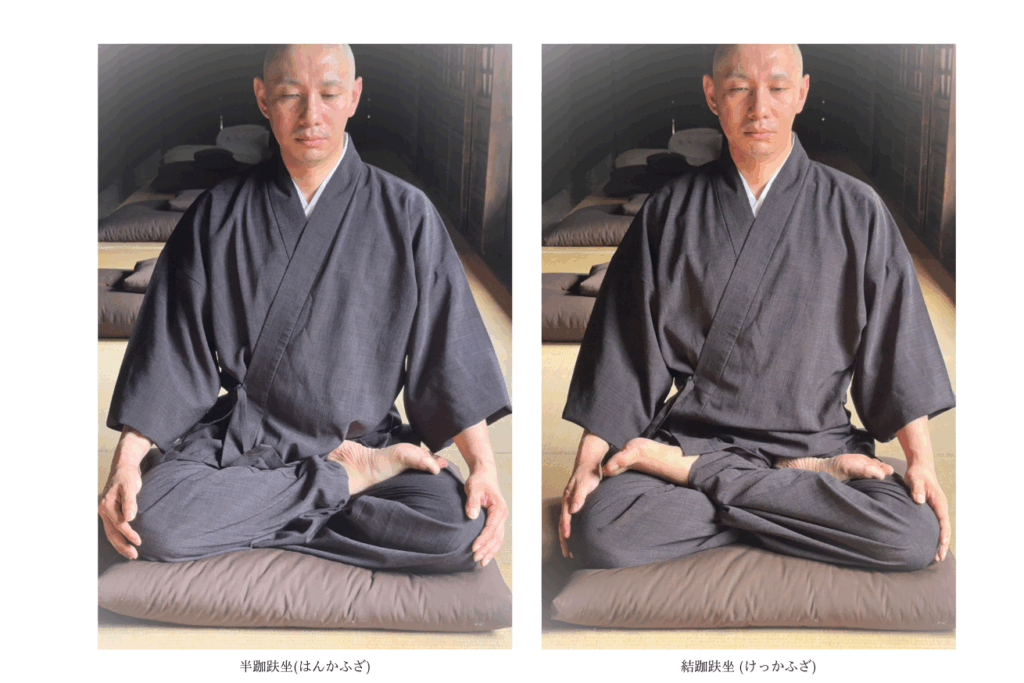

本来は足の組み方にも決まりがありますが、

今回はどちらでも良いので上げやすい方の足を腿の上に乗せましょう。この状態を半跏趺坐(はんかふざ)と言います。

もし可能であれば、もう片方の足も腿の上に乗せましょう。

この状態を結跏趺坐(けっかふざ)と言います。ただし、慣れるまでは半跏趺坐を基本としましょう。無理にするとただ痛いだけの時間になってしまいます。どちらの足も組めないという方は、あぐらで結構です。

これは安坐(あんざ)と言います。お尻と両ひざの三点で体を支える形を理想として、自分の形を探りましょう。椅子の場合は、両足を揃えずに両ひざの間にこぶし2~3つ分程度の間を作りましょう。足を開きすぎずに自分の体をしっかりと支える位置を探って下さい。

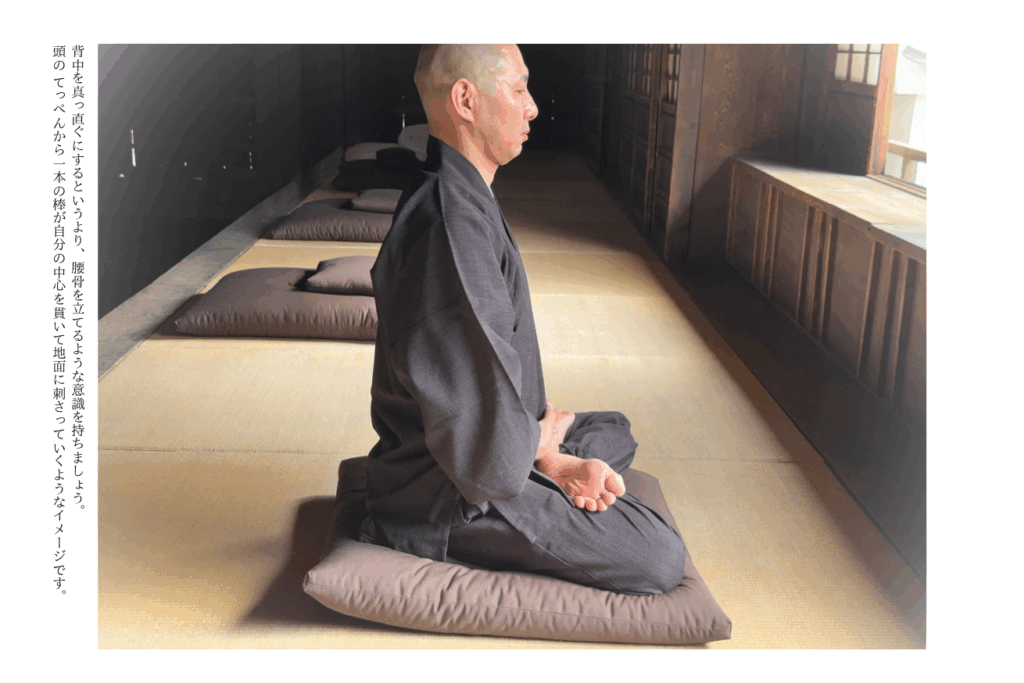

背中を真っ直ぐにするというより、腰骨を立てるような意識を持ちましょう。

頭のてっぺんから一本の棒が自分の中心を貫いて地面に刺さっていくようなイメージで姿勢のバランスを整えます。

その後に、今度はその棒が天に向かって真っ直ぐ引っこ抜かれるていくようなイメージをしてみて下さい。

この時、胸が少し張るような形になればなお良しです。

そのままだと肩や胸に力が入りすぎるので、姿勢はそのままでゆっくりと深呼吸をして余計な力は息と共に吐き出しましょう。

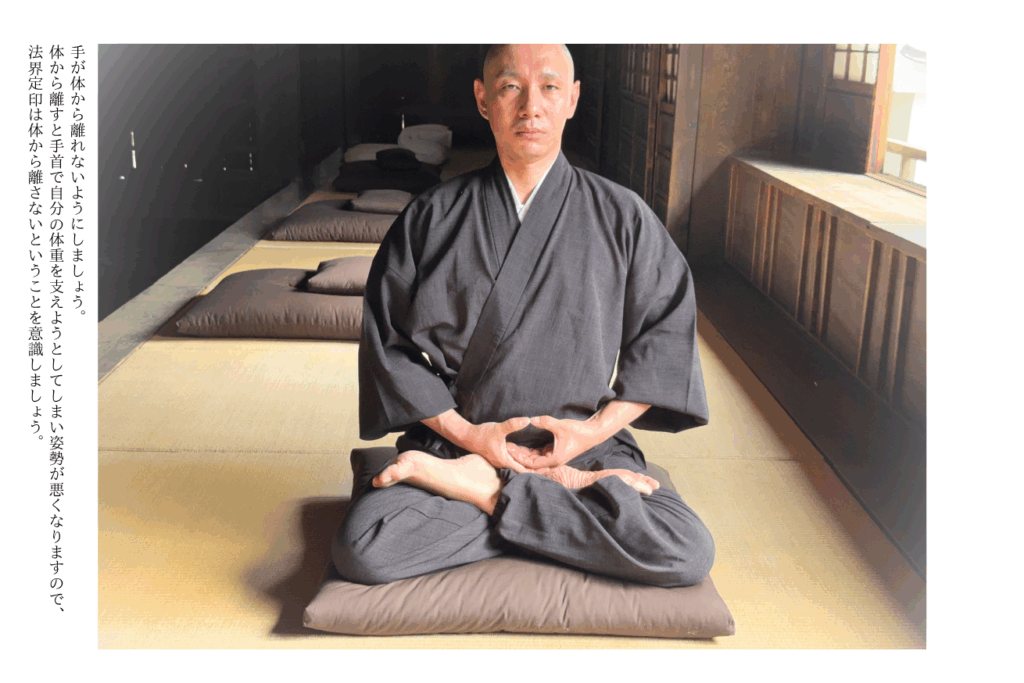

法界定印にも宗派などで様々な形がありますが、今回は萬福寺で行っている法界定印をお教えします。

まず、右手の手のひらを天に向けておへその下辺りに置きます。

次に左手も同じようにして右手の上に重ねます。そして親指の先同士をくっつけましょう。

この時、自分の正面に手の輪っかが向くようにしましょう。

結んでいる手が宙に浮いていると余計な力が入ってしまうので、体に添わせながら落ち着くところまで下します。手が足に当たるところまで下げても構いません。

ただし、手が体から離れないようにしましょう。よく体から離して置いている方がいますが、そうすると手首で自分の体重を支えようとしてしまい、結果的に姿勢が悪くなってしまいますので、法界定印は体から離さないということを意識しましょう。

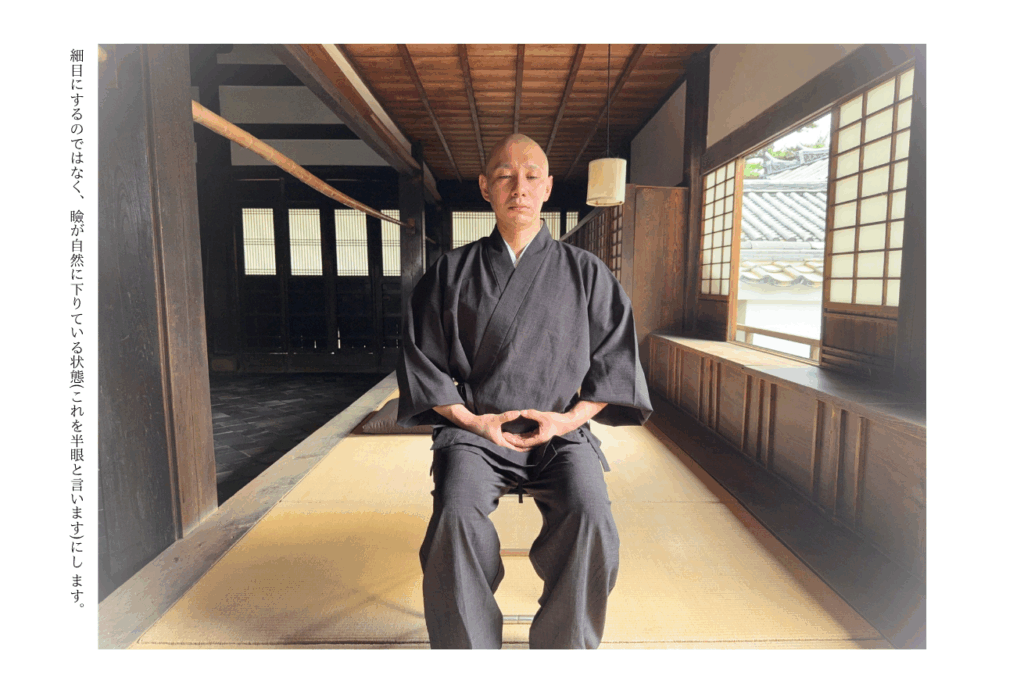

先ほども少し話しましたが、坐禅の際は目を閉じません。

目を半分開くのですが、細目にするのではなく、瞼が自然に下りている状態(これを半眼と言います)にします。

半眼にする方法は、まず視線を真正面に向け、そこからゆっくりと視線を下へ下げていきます。

大体自分の一歩から二歩先ぐらいを見つめるようにしましょう。

もし、坐禅中に視線があちこちに動いてしまうという方は、目線の先に小さな印を置くのもいいかもしれません。

慣れないうちは、感覚的にはじっと見つめるというより視線がウロウロしなければ良いぐらいの気持ちで良いと思います。

以上の5つで坐禅の姿勢が出来上がりです。

坐禅において呼吸は非常に重要だと言われています。

坐禅では日常で行う浅い呼吸ではなく、おへその下を意識して深く息を吸い込み、息をゆっくりと長く吐き出します。

お腹の下の所を丹田(たんでん)と呼ぶので、これを丹田呼吸と言います。

慣れないうちは呼吸をしていると苦しく感じるかもしれません。苦しいと感じたなら無理せず吐く息の長さを少しずつ短くして、自分が継続して行える長さを探しましょう。

勘違いされがちですが、長ければ良いというものではありません。経験を積むことによって丹田呼吸が深くなり吐く息が長くなっていくものですので、無理せず今の自分が継続して行える深い呼吸を心がけましょう。

さて、最後は「調心」です。「心を調えなさい」と言われて実際に出来る方は少ないと思います。

分かってはいるけれどもなかなか出来ないのがこの「調心」です。

日本の禅宗ではこの簡単に見えて非常に難しい「調心」のきっかけを掴むために共通の修行法があります。

それは「数息観(すうそくかん)」です。この「数息観」とは「心の中で数を数える呼吸法」のことです。

心の中で数を数えることで、散漫になりがちな心を数を数えることに集中させ、余計なものを捕まえない、また捕まらないようにする修行法です。

これが、「数息観」です。

恐らく慣れないうちは数えているうちに全然違うことを考えてしまったり、数えていた数がわからなくなってしまったりすることがあると思います。

そんな時は、素直に「一」に返りましょう。

ですので、大切なことは数をいくつ数えたかではなく、数を数える行為そのものなのです。

とはいえ、最初はなかなか上手く出来ません。

でも大丈夫です。

この経験は「自分の心は自分が思っている以上にコントロールすることが難しい」ということを知ることが出来るからです。

たぬきはこの「経験」こそが坐禅の『第一歩目』だと思っています。

ですので、出来なくても焦らず、散漫になっている心に「気付いた時」に「立ち返る」ということを繰り返し行いましょう。

この「経験」を得ることも含めて、初めての方はまずこの「数息観」を行いましょう。

これで3つの「調える」の出来上がりです。

これらが整った状態のことを「坐禅」というのです。

ですので前回お話した通り、「座る」という行為を「歩く」にすれば「歩く禅」となり、「掃除」にすれば「掃除の禅」となります。

大切なのは「正しい姿勢・正しい呼吸・正しい心」で、これらがあれば「禅」は自由自在なものなのです。

さてさて、ここまで長々と坐禅の座り方を説明してきましたが、これはあくまで仏道を歩む人達が行う修行としての坐禅です。

しかし、皆さんの多くは仏道を歩みたいと思い坐禅をするのではないと思います。

え?ここまで読んだのに、自分向けでは無かったの?と思ってしまわれては申し訳ありません。

この形でも十二分に意味はあるのですが、もっと日常生活に活かすことが出来る坐禅はないの?とお考えのそこのあなた!大丈夫!あります!!最後に皆さんの日常生活に活かせる坐禅の方法をお教えします。

日常生活に活かせる坐禅を教えるにあたって、まず坐禅の「坐」という漢字を見てみましょう。

「人+人+土」こうして出来上がるのが「坐」です。

一つ目の「人」は今ここに座っている「自分」です。

二つ目の「人」は半眼にした目線の先にもう一人の「自分(自心)」を作って下さい。

そうしたら最後に「土」これは座っている場所です。

坐禅はどこでも出来ると言いましたが、外だって大丈夫なのです。

だから屋根がある「座」ではなく「坐」だとたぬきは考えています。

要するに「坐禅」とは『自分と自心が、真っ直ぐな姿勢(調身)で、落ち着いた呼吸(調息)で、嘘をつかず(調心)に向かい合う』ことだと言えるのではないでしょうか。

偉いお坊さんが残した書籍の中にも「自分に向かい合う」ということが沢山出てきます。

今からお教えする方法は、「自分自身を見つめる」ということに注目した座り方です。

基本的には上で述べた様な坐禅の形をとりますが、座る際に何か一つ「向かい合うテーマ」を決めて下さい。

テーマはどの様なものでも構いません。

例えば「誰かと喧嘩をしてしまった」というテーマにしましょうか。

テーマを決めたならば「数息観」ではなく、もう一人の自分の心に向かい合い自心に問いかけて下さい。

自分に対しての質問は簡潔にしましょう。

ゆっくりと息を吐きながら、「なぜ喧嘩をしたの?」と問いかけます。そうしたならば今度は向かい合っている自分がそれに対して答えて下さい。

「嫌なことを言われたから」また問いかけます。

「なぜ嫌なことを言われて怒ったの?」また答えます。

「言われたくない言葉だったから」更に問います。

「なぜ言われたくないの?」という風に自分に対して問いかけ答えていきます。

この時、大事なのは「嘘をつかないこと」と「自分の外に答えがあることは考えない」ことです。

誰かに話したりする必要はありませんので、恰好をつける必要もありませんし、他者にしか答えられない他人の心は、いくら探しても自分の内にはありませんので、自分の内に答えがある問いを行って下さい。

そして自分の問いに対する答えは、ただただ「正直」であって下さい。

時として他人には知られたくない心が出てくるかもしれません。決してそれを否定したり、怒りを持たないで下さい。

この方法は、自分を否定したり、怒りを持つために行うのではありません。

ただ「今の自分の内にある自分(自心)を知る」ために行います。

時として出てくる「醜い心」も今の自分を構成する「重要なピース」なのです。

そうして向かい合って、もし坐禅の時間が終ったらそこで向かい合うのも終了して下さい。

途中で終ってしまっても良いのです。テーマを解決しようとしないで下さい。

人は解決しようと思って思考すると自然と自分が思う道筋をつけてしまいます。

大切なのは「今の自分と向かい合う」ということです。

もし、テーマから逸れていることに気付いたなら、また最初に立ち返ってゆっくり問い直して下さい。

違う答えが出てきても良いのです。それもあなたの心の一つです。

そうして今の自分を知りましょう。

何の解決にもならないのにやる意味があるのか?と思うかもしれませんが、たぬきは十分に意味があると考えています。

そんな振り子のように揺れているのが私たちの「心」なのです。

しかし、私たちはこの揺れ動く心のままに「言葉」を吐いたり、「行動」したりしてしまいます。

だからこそ、今の心の状態を知り、なぜその様な感情が起こったのかを知ることで、主観でしか見えていなかった心を客観的に見つめることが出来るからです。

日常生活で自分のことを考えることはあっても、自分の内にある心の声を聞くということはなかなかありません。

こうして坐禅を通じて自分の心を知ることは、今の自分を変えるきっかけになったり、改めて気付くことが沢山あります。

見えているつもりの表面的な心ではなく、見えていなかったもう一歩奥にいる本当の自分に向かい合ってみましょう。

最後に古い歌をご紹介して終りたいと思います。

心こそ 心迷わす 心なり 心に心 心許すな

意訳:心には心を迷わす心がある。心にもう一つ心があるようだ。簡単に心を許してはいけないぞ

皆さんの日常に坐禅が少しでも役立てば幸いです。

気になるコラムや新しい記事をいち早くチェックできるので、ぜひ友だち登録してお楽しみください✨

空間を浄化する大人気「天然パロサント香」や、

都内有名寺院でご祈祷をいただいた「おきよめしお」や「おきよめミスト」、あります!