2025.12.21

節目という言葉を、日本人が一番感じられる日。

新年。

今回は、「初詣」というイベントの移り変わりと、初詣の基本の作法を紹介していきます。

もう少しで迎えることになる新年。

いつもの当たり前に少しプラスして、昨年とは違う初詣に向かってみてはいかがでしょうか。

まず、日本における「初詣」の起源を探っていきましょう。

初詣の起源は「詣でる」ことよりも「籠る」ことにあったといわれています。

平安時代の日本では、大晦日の夜から元日の朝にかけて、家長や村の代表が氏神(うじがみ)様の社に籠もり、新年の豊作や家族の無事、村の繁栄を願い、一晩中祈るという風習があり、これを「年籠り(としごもり)」呼んでいました。

合わせて、年神(としがみ)と呼ばれる新年の神様を家に迎え、神とその家の家族そろってお正月を祝う習慣がありました。この「年神を迎える」「神に挨拶する」という二つの習慣が、現在の初詣の根本にあるといわれています。

鎌倉・室町のころになると、庶民も新年に神社や寺を参拝するようになっていきました。

そのなかで生まれたのが「恵方詣(えほうもうで)」です。 その年の「恵方」すなわち、歳徳神(としとくじん)という福の神がいる方角に向かってお参りすると、福を授かると信じられています。

この習慣はのちに、節分の「恵方巻き」文化にもつながっていくことになります。初詣と節分の起源が同じところにあったとは驚きですね。

江戸時代になると、交通の発達とともに人々の行動範囲が一気に広がりました。

街道が整備され「伊勢参り」や「成田詣」などの遠方の神社仏閣への参拝がブームとなっていきます。

これまでそれぞれの地域の氏神が主流だった初詣が、”精進落とし”という名目で、お茶屋で呑んだり食べたりすることが参拝の楽しみとなり、旅を兼ねた行楽としての性格を持ちはじめました。これに目をつけた商人は、この頃から団体旅行を企画し庶民の初詣を後押ししたのだそう。

「年の初めのえびす顔」という言葉があるように、初詣は「祈り行事」のほかに、「楽しむ行事」として定着していくことになります。

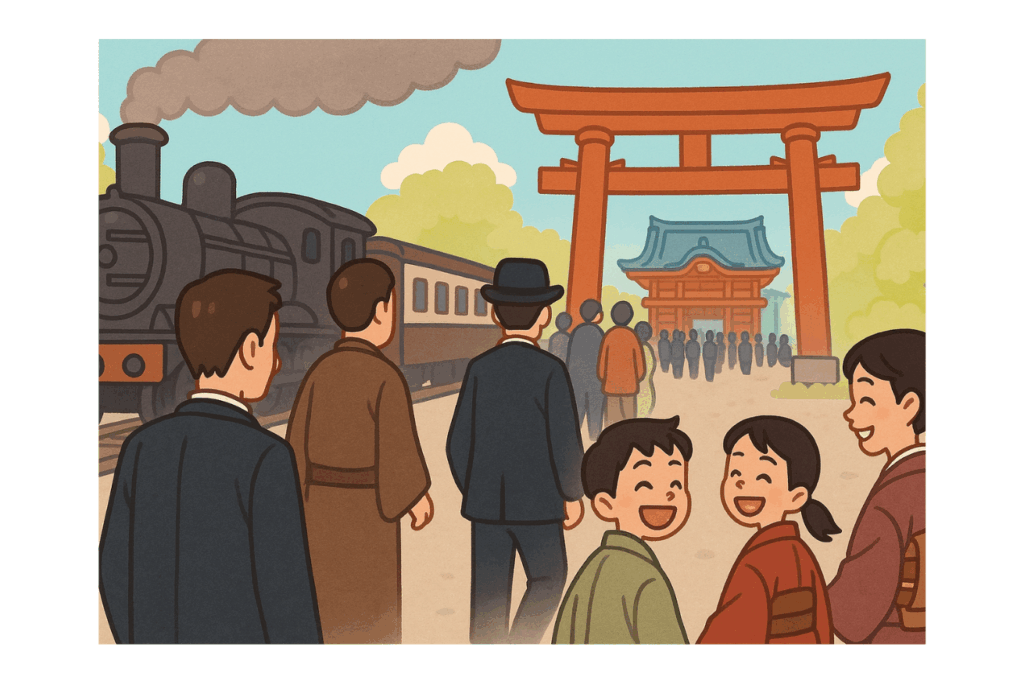

明治時代に入り、鉄道が登場したことからその様子は一変します。人々はさらに遠くの寺社仏閣へ向かうことができるようになったのです。

すると、鉄道会社はこれまでの「元日(恵方)詣」よりも、毎年安定した参拝者を確保できる、「お正月は鎌倉の鶴岡八幡宮へ」「大阪から京都の伏見稲荷へ」など、方角を気にせず有名神社へ参拝する“おでかけ初詣”を後押しするようになります。

また、この頃に元日が祝日になり、当時のメディアが初詣の様子を写真入りで報道することで、都市部では人々がこぞって神社に集まるようになりました。 バレンタインデーや土用の丑の日のように、企業が主導して「初詣」というムーブメントが形成されたのです。

戦後の復興期を経て、昭和の中ごろに初詣が再び庶民の年中行事として復活していきます。

テレビやラジオが普及し「年越しカウントダウン」「除夜の鐘」など、メディアとともに楽しむ初詣が誕生しました。

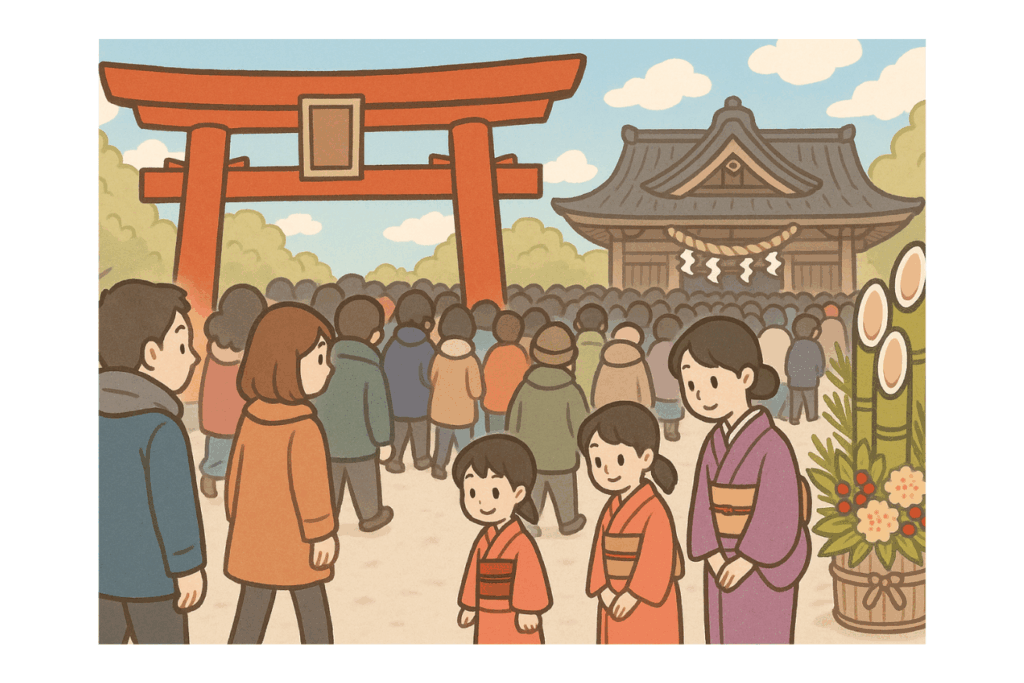

やがて平成になると、神社でのライトアップや屋台、初日の出イベントなど、観光とエンターテインメントの要素が強くなっていくと同時に、実は願いの内容も変化していきました。

かつては地域や家族など帰属する集団に対する「五穀豊穣」「家内安全」が中心だったものが、「健康」「仕事」「恋愛」「受験」など、個人の幸福の願いへと変貌を遂げていきました。 参拝方法もどんどんカジュアルになり、友人やカップルでの参拝が増えたのもこの時代の一つの特徴といえます。

そして今、令和の初詣には新しい動きが見え始めています。

新型コロナの影響を経て「密を避ける参拝」や「オンライン初詣」などが登場しましたが、それでも、年が明ける瞬間に寺社仏閣に足を運ぶ人の姿は絶えませんでした。

初詣は単なるイベントではなく“心のリセット”としての側面が改めて注目されているからではないでしょうか。

「初詣」の歴史を振り返ってきました、形は変われど、 新年はいつの時代も「いつもとは違う自分」に出会い、自分をほんの少しでも見つめ直す時間なのかもしれません。

ここからは、初詣をもっと楽しむために、どうすればいいのか具体的にご紹介していきます。

氏神と、産土神はご存知でしょうか?

一般に、氏神は自分の住んでいる地域を守ってくださる神様、産土神はご自身の生まれた場所の氏神様を指すようです。生まれた場所と現在住んでいる場所が異なる方は多いと思いますので、ご縁の深い神様が2柱いらっしゃる方も多いかもしれませんね。(ちなみに運営の私の場合、氏神様は氷川神社の素戔嗚さま、産土神は天照大神様でした!)

ぜひ初詣には、ご自身の「氏神」さまと「産土神」さまへのご挨拶から始めてみてはいかがでしょう。

まず大前提として「年が明けて最初に神仏へ感謝と祈りを捧げる」ことが初詣の本質です。

日付に明確な定義はありません、一般的にはこうだよという参考程度にしていただければと思います。

三が日と呼ばれる、年明けの三日間は神様が新年のご加護を受ける期間とされていて、古くから「初詣の正統派時期」とされています。

この時期には神社も特別な装飾などで境内を彩ります。そのためもっとも混雑する時期といえますので、混雑を避けたい方は、早朝や少し遅い時間に足を運ぶのをおすすめします。

「松の内」とは、門松やしめ飾りを飾っておく期間のことで、この期間内であれば新年を祝う時期とされます。

関東では1月7日、関西では1月15日と地方によって時期が違いますが、仕事始めがこのタイミングくらいの方も多くいらっしゃるので、新年1週間のタイミングで混雑を避けて行くことも十分にアリです。

実は、それ以降でもなんの問題もありません。

初詣とは、新しい年に初めてお参りすることであって、時期に決まりはありませんというのが、神社本庁の考え方でもあります。

まとめると「いつでもいい」という凡庸な結論になってしまいますが、みなさんにとって、一つ区切りをつけて、新年に気持ち新たにお参りができるタイミングこそが「初詣」です。自分本位で大丈夫ですので、気負わず焦らず。好きなタイミングでお参りしましょう。

歴史を見てきた上で、初詣に向けて作法のおさらいをしていきましょう。

ここまで見ていただいたみなさんは、ぜひ今年から丁寧なお作法で参拝してみてはいかがでしょうか。

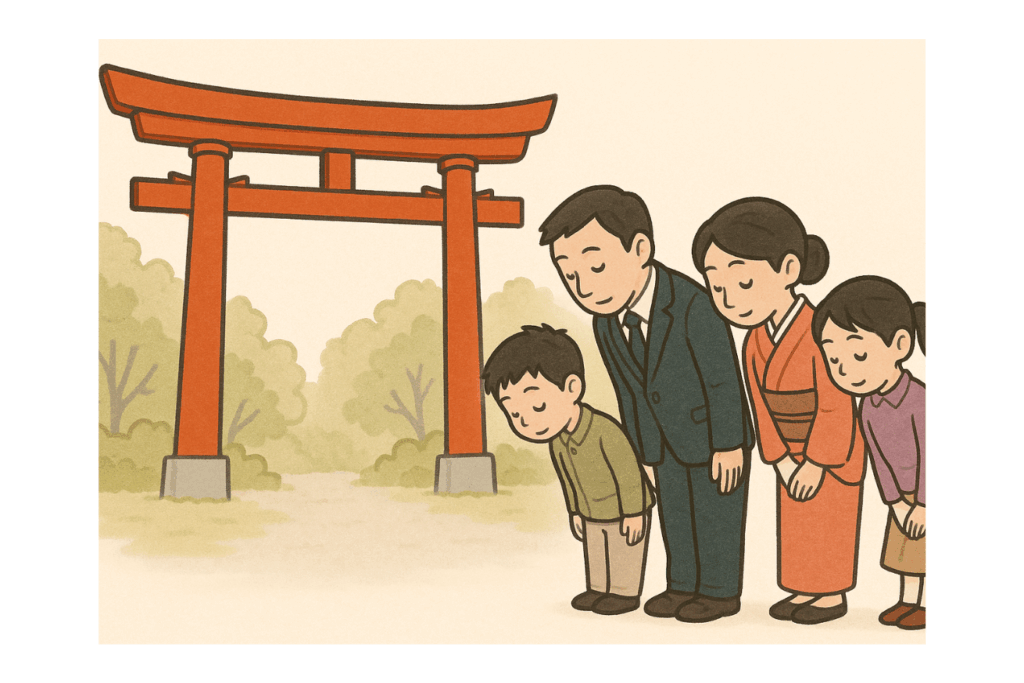

入口の鳥居をくぐる前に会釈をします。

神社参拝の際、中央は神様の通り道とされているため、参道の中央を避けて進むのは敬意の表れの1つです。横切る際には軽く頭を下げながら通ったり、神前に向き直って一礼してから横切るという敬意の表し方もあります。

手水舎の水で心身を清めます。

参道を通ってご神前へ進みます。賽銭箱の前に立ったら会釈をし、神さまに捧げる真心のしるしとして、賽銭箱にお賽銭を入れましょう

神社では、二拝二拍手一拝の作法で拝礼するのが一般的です。

喪中とは、故人の死を悼む期間であり、一般的には一周忌を迎えるまでです。

喪中のなかでも、仏式では四十九日法要、神式では五十日祭を終えるまでが忌中(きちゅう)と呼ばれます。

初詣と忌中の期間が重なる場合は、神社に参拝するのは控えましょう。これは、神道では忌中を穢(けが)れの状態と考えるためです。

一方、仏教では、初詣は故人やご先祖に対して新年の挨拶をする機会と捉えられており、忌中であってもお寺に参拝することは問題ありません。

お賽銭とは、新仏への感謝や祈りの気持ちを金銭という形で捧げる行為です。

この「賽」という文字は、感謝の奉納という言葉からきており、本来は願いが叶った感謝の気持ちを表すものでした。

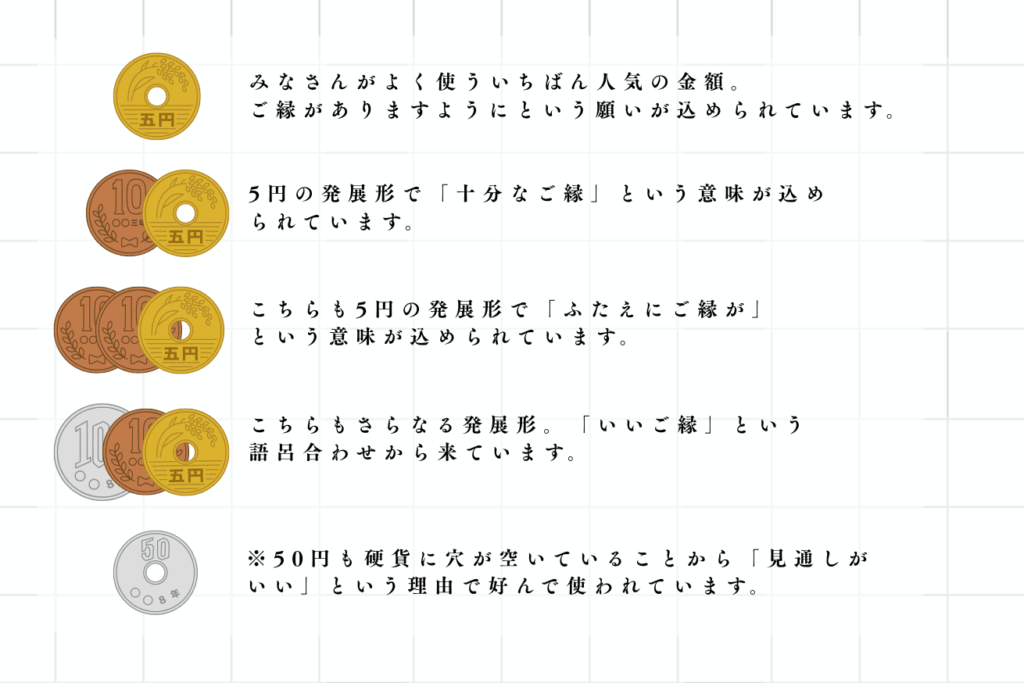

現在ではその金額にさまざまな意味が込められていますが、感謝の気持ちを伝えることが1番大事です。

参考までに金額を挙げるとすると「チャリンという音が神様に届く」ということから小銭がよく使われます。

すべてが語呂合わせなので、金額よりも、その時の気持ちを大事にして心穏やかに新年を過ごしましょう。

現代の日本では、宗教意識が薄れていると言われます。

無宗教の人が多いと言われ続けていますが、それでもなおお正月になると神社や寺院に行く習慣は誰もが持つものです。

知らず知らずのうちに「節目を大切にする心」が醸成され、小さい頃は家族と一緒に、大人になるにつれて、友達や恋人と一緒に。

形を変えながらも「神とともに年を越す」行為を続けていることになります。 スマホを右手に持ちながら、カメラをあちこちに向けたとしても、それでもなお老若男女みなそれぞれ神とともに過ごす場所に集まります。

節目を機に気持ちをリフレッシュさせることと同時に「今年も良い年に」と願っているはずです。

どの時代も、どの視点からでも、初詣が神に願うと同時に「自分にも問いかける」きっかけになっているはずです。

起源を知って、もっと身近に。

新年が今から待ち遠しいですね。

![]()

気になるコラムや新しい記事をいち早くチェックできるので、ぜひ友だち登録してお楽しみください✨

空間を浄化する大人気「天然パロサント香」や、

都内有名寺院でご祈祷をいただいた「おきよめしお」や「おきよめミスト」、あります!