2025.02.10

そんな大阪のメインストリートに、ハイブランドの店舗が立ち並ぶ中になんとお寺があるのだそうです。さらに、その本堂の上には「四つ星ホテル」が建っているのだとか・・。

そんな真言宗の寺院 三津寺は、通称「みってら」と呼ばれていて、昔からミナミの待ち合わせ場所になっていたんだそう!

え、渋谷のハチ公的な!!?絶対行ってみたいと、仏教初心者である巡縁運営が突撃しました!!!

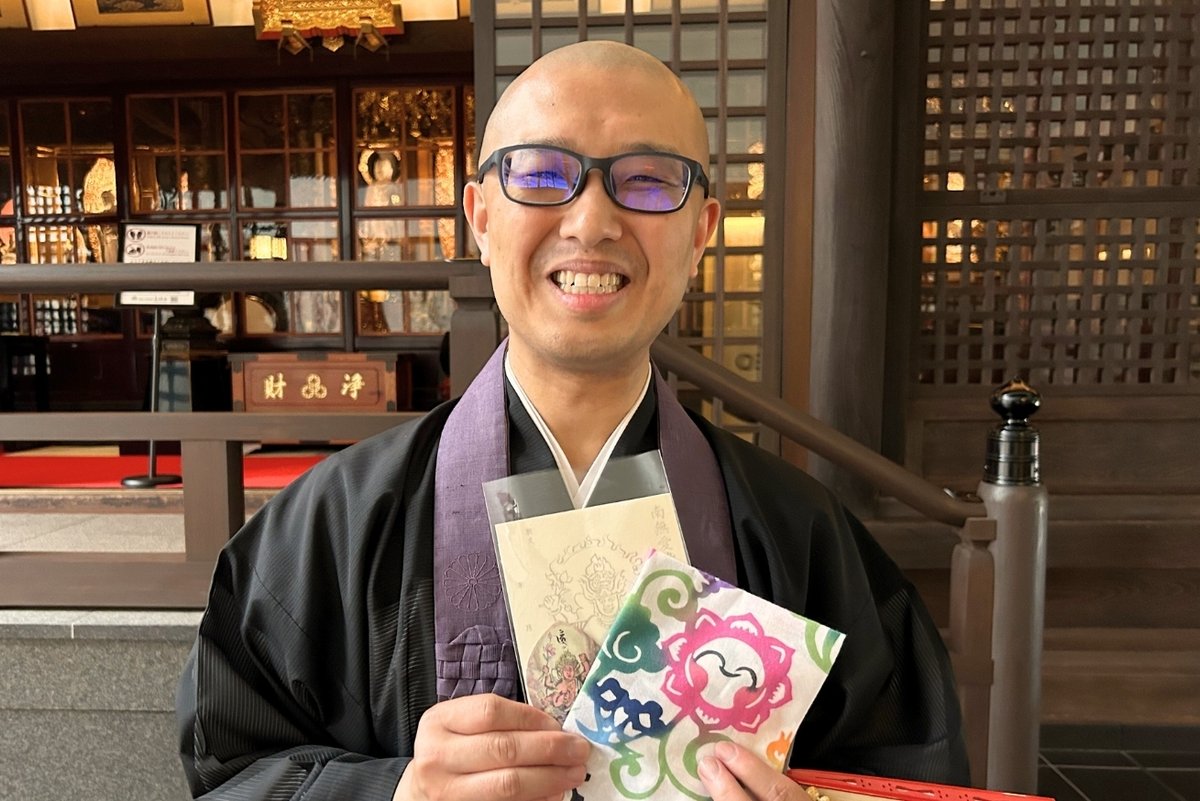

そして、なんと運よく三津寺の住職、加賀俊裕さんに遭遇、「みってら」の魅力を教えていただけましたよ!

大阪・心斎橋のど真ん中にある三津寺(みつてら)は、真言宗御室派の準別格本山で、山号は七宝山、本尊は十一面観世音菩薩。

奈良時代、行基菩薩が応神天皇の御墓所に楠を植えたことが始まりとされ、天平16年(744年)には聖武天皇の勅命により、行基が十一面観世音菩薩を安置する本堂を建立しました。これが三津寺の開山とされています。三津寺絵巻

繁華街の中心に位置する三津寺は、左右にハイブランドの店舗が並ぶ中、独自の風格を漂わせています。

三津寺の上部には、「唯一無二の四つ星ホテル」として名高いカンデオホテルズ大阪心斎橋が。東京建物株式会社との共同事業により、江戸時代に建てられた貴重な木造本堂や昭和初期の鉄筋庫裏・前堂・山門を次の100年に残すための改修が行われ独自の景観が生まれました。

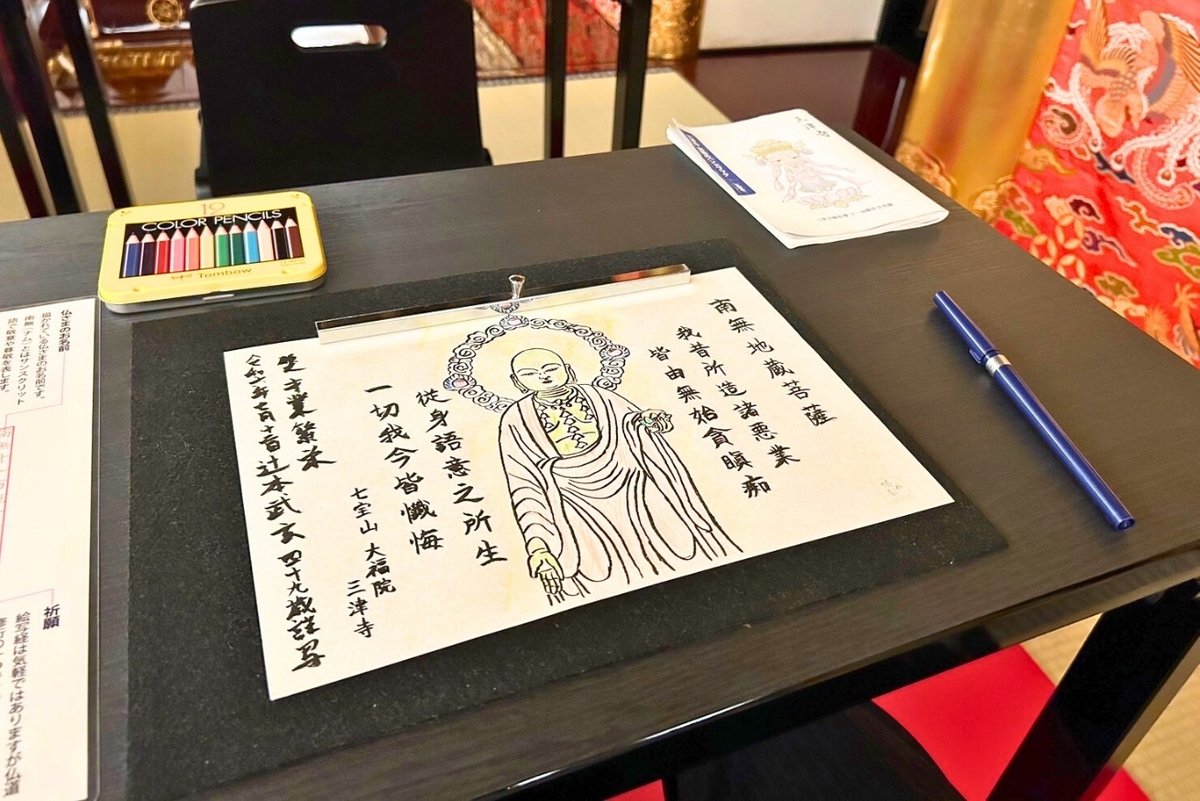

面白いなと思ったのが、みってらさんでは、みんな大好き御朱印と写経を合わせちゃった 「御朱印絵写経」が体験できます。

お絵描き?色塗り?なんて侮るなかれ〜、色を塗りながら自分と向き合える貴重な時間でしたよ。

そして体験するたびに塗る色が変わるので、自分の気持ちの変化にも気がつくことができます。

運営は2回体験したのですが、同行者とも全く色が違ってそれぞれの個性あふれる世界に一つだけの御朱印絵写経が出来上がりました。

本堂には「塗香」(ずこう)という粉末状のお香が用意されており、手に刷り込んで身を清める作法が体験できました。

漢方のような香りがなんとも言えず良い!葛根湯が好きな人は絶対好き!

「御朱印絵写経」では、十一面観音様と愛染明王様の2つのデザインが用意されていました。

写経修行を行った日付と願い事を書き入れた後、最後に社務所でハンコを押してもらいましょう。出来上がった「御朱印絵写経」は、三津寺に収めても、持ち帰ってご朱印帳に貼ってもOKです。

▷人それぞれの絵写経の様子・・・(うち1枚は小学生です笑)

「御朱印絵写経」は、加賀ご住職の仏画の先生である浅井雅宝さんと観舟さんご夫婦が下絵を手掛けられました。

また、月に2回程度「絵写経の会」が開催されており、10種類以上の絵写経用紙から選び、本堂の中で写経修行を行うことができるそうです。

三津寺では、毎朝のお勤めに参加することができます。毎日7:30から8:00までの30分がお勤めの時間です。

近隣のハイブランドの経営陣が参加されることもあり、その際、ご住職は「当社が御堂筋への出店を決定したのは三津寺があったから」とお伺いされたんだそう・・・!

やっぱり日本の伝統文化仏教!!ハイブランドが選びたくなる輝きがありますよね。

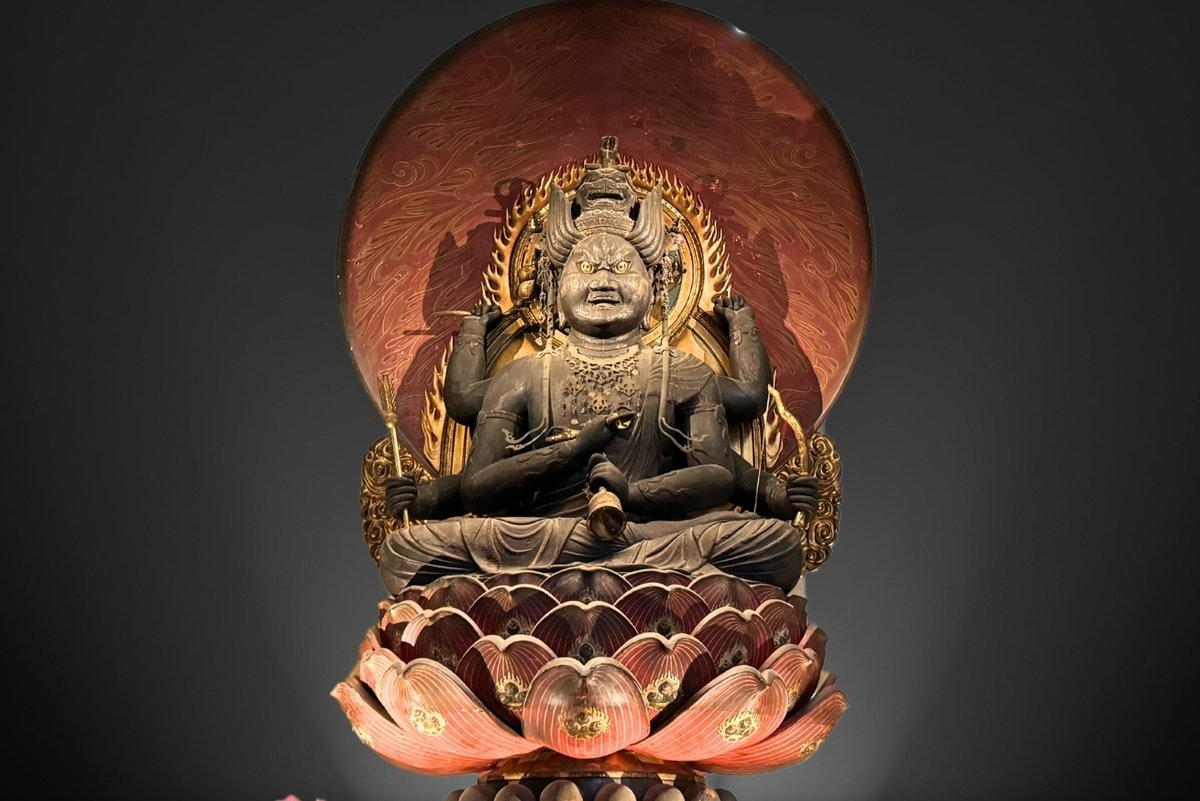

「御朱印絵写経」を行って気が付いたのですが、愛染明王様は手にさまざまな宝具を持っていました。手もたくさんある〜・・・。

その一つに弓と矢があったのですが、このご利益が面白い!

西洋ではキューピットが「相手の心を撃ち抜いて」恋愛を叶えるご利益をもたらす弓矢ですが、愛染明王様の弓矢のご利益は「早く効く」ことなんだそうです。

「早く良く効く・・・」薬か〜ぃ!!

そんな即効性のあるご利益からも愛染明王様は古くから多くの人々に信仰されてきたのだそうです。

「今年はスギ花粉症でませんように・・・」

運営はなんとなく、恋愛ごとの神様かと思っていたのですが、それだけではなかったんですね。

これから見かけたらすぐお参りしちゃいます!

愛染護摩祈願は毎月26日16:00〜17:00に行われ、予約は不要なんだそうです。お近くに立ち寄った際にはぜひ参加してみてくださいね!

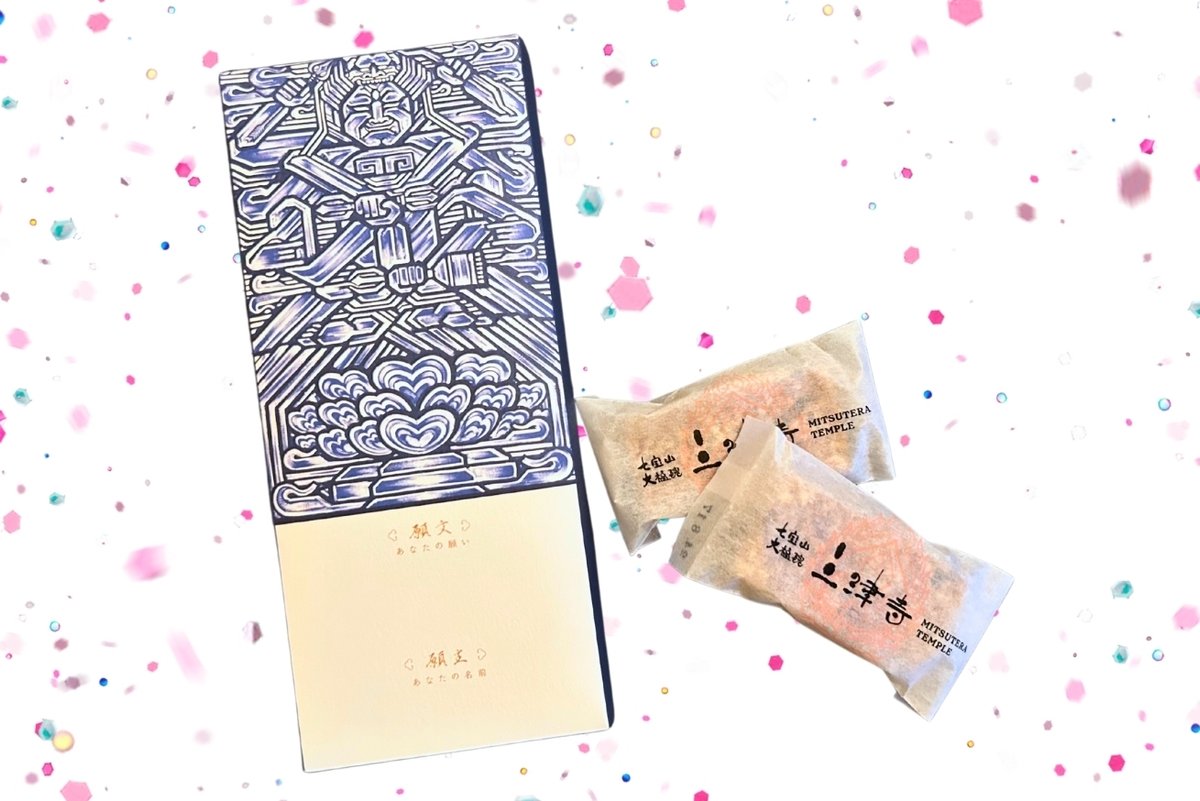

通常、お札は紙で包まれていたり、木の板に神様のお名前が書かれていたりしますが、みってらのお札はなんと食べられちゃう。

お釈迦さまが口にされ、菩提(悟りによる心穏やかな生き方)を得た「乳粥」を再現しているそうです。

食べることで、願いを奮い起こすきっかけとなるようご祈祷されているのだそう。

運営も帰りの新幹線でいただきましたが、美味しすぎてすぐ食べ切ってしまいました。生クリームにレーズンやカルダモンが入っており、インドを思わせる上品なスパイシーさがありました!結構硬いので、よく噛み締めるのがおすすめです。

大阪は昔からおこしが有名なんだそうですね!

「菩提おこし」は、大阪の老舗「栗新」で作られているそう。伝統との融合がここにも。素敵ですね!

その美味しさからお菓子として買われていく方もいるのだとか・・・。ご住職は「本来はお札なのですが…」と笑いつつも「本当に美味しい自信作なんです」と太鼓判でした〜!

お札は三津寺の授与所で、授与いただけます。

本堂には10体の仏像が安置されていました。一人一人ご挨拶に行くと、なんだか得した気分になってきます。

そう、皆さんとっても美しいんです!その秘密は、

ご住職の加賀さんのこだわりの一つ、本堂の仏像のライトアップ!

三津寺では、本堂に美術館のようなライトアップを取り入れています。

仏像がまるで後光のように浮かび上がる演出がされており、この照明により仏様の温かみを感じることができ、自然と手を合わせたくなる雰囲気が作り出されていましたよ。

なむなむ・・・・

これは「密厳国土」(みつごんこくど)と呼ばれ、この世を仏様の世界のようにしようという真言宗の教えを表しているんですって。

なんとなく、極楽にいるような幸せな気分〜・・・になれる美しい仏像に壁の絵でした!

本堂には、朝のお勤めや絵写経の会の際に入ることができます。

そんな仏像愛が深い加賀ご住職が特にお好きという愛染明王と十一面観音の、参拝者に注目してほしいポイントをお伺いしました。

愛染明王は御堂筋に向かって安置されていました。

これは御堂筋から愛染明王様を身近な存在として感じて欲しいというご住職の願いからなんだそう。

そんな愛染明王様の住職大好き本とは、「ギョロリと金色に輝く目玉」だそうです。

愛嬌もあり、少し恐ろしくもあり、加賀ご住職の押し愛染明王様は、まるで堺の人情に溢れ、子供達を愛情持って叱ることができる「おっちゃん」のようでした。

そして、蓮華座(れんげざ)と呼ばれる蓮華の花を模したような台座には数多くの宝珠がくっついています。

宝珠とはどんな願いも叶えてくれるという仏の力がこもったありがたい宝物です。愛染明王の蓮華座は、宝珠が溢れ出るように飛び出し、多くの人の願いを叶えるように届ける様を表しているところも見所だそう。

「お勤めのたびに、私の心を反映するかのようにお顔が違うんですよ」と、加賀ご住職。それはご本尊の十一面観音様

本陣に参拝させていただき、十一面観世音様の前に立つと、全てを見通すようにうっすらと開いたまなこの奥に光る仏の心、スッと結ばれた口は笑っているようにも、じっとこちらを問い詰めているようにも見えました。

「巡縁」の運営としてこんなことを加賀さんに質問をしてみました。

「お寺神社に興味がない人、ご縁が遠くなっている人を強烈に惹きつける爆弾みたいなエピソードありませんか!?目にみえるご利益エピソードください!」

急にきて一体何を聞いているんだという感じですが、お優しい加賀さんはこんなお話をくださいました。ぜひ一緒にその場でいるように読んでもらえましたら幸いです!

「ご利益ですか〜・・・、ご利益って日常に溢れているんですよね」と、加賀ご住職。

「今日も空が晴れている、暖かい日を感じることができる、家族と会話することができる。ご飯を食べることができる、仕事がある・・・・。」

「その全てを「ご利益」と感じることができるようになる。感謝の気持ちを持つことができるようになることが、仏道を身近に感じる、精進することなんです。」

「仕事柄多くの方とお話ししますが、本当に色々な方がいます。

時代に翻弄され子供を早くに亡くしてしまったおばあさんなんて、逆にとても強いんですよ。

なるようになる。今をしっかり生きていくしかないととても落ち着いていて、逆に力付けてもらうことがたくさんあります。」

「何か不思議なものを感じたり、見えたり、そんな方もいらしゃると思いますが、多くの普通の人にとって仏教は「人生を生き抜くための実践哲学」なんです。」

運営「なるほど・・・今ここを生きるという実践哲学、じゃあ、例えば仏教を学ぶと仕事ができるようになりますか???」

加賀ご住職「いや、一見そう思うんですが、そうでもないんですね〜〜(笑)あくまで、生きるための知恵なんです。それが大乗仏教なんです。」

「因縁という仏教の言葉があります。運営さんのおっしゃる『ご利益』とは、原因と結果という意味になりますよね。

「ご祈祷したからこうなった」、「お参りしたからこうなった」と言った具合のもの。でも実際に「原因」を見つけるのは本当に難しいことだと思いませんか?」

運営「うむむ、確かに、試験管のように混じりっけない状態じゃないと原因も結果もはっきりわかりませんよね。日常生活で原因を特定することってとても難しいと思います。」

「そうなんです。仏教では結果に及ぼす様々な原因を因縁と言います。でも、皆さんが思うような時系列ではなんですよ。すべて繋がっている。よく過去は変えられないと言いますが、変えられるんです。それは「それを捉える自分が変わること」で過去も変えられるんです。未来も変えられる、それは「今を生きる自分」がより良い道を選ぶことなんです」

運営「(なんか分かったような気がしてきた)なるほど・・・つまり、毎日をよりよく生きることを選べる自分になること自体が、ご利益と言えるのでしょうか。」

「そうですね、そうしてご利益を感じ取れる人になっていくこと。そっちの世界にはいるっていうのかな、感謝の世界に生きると「生きるのが楽になる」そのために、身近に仏教を感じてほしい。そのための、朝のお勤めの参加であったり、絵写経なんですね」

今回、加賀ご住職とお会いし初心者運営も仏教への理解を深めることができました。

この記事をお読みいただいた皆さまにも、ぜひ三津寺を訪れ、加賀ご住職や僧侶の方々との対話を通じて仏教を感じていただきたいと思います。

昨年夏に開催された「夏を乗り切るご祈祷会」をはじめ、季節ごとの行事も今後さらに充実していくそうです。お近くに寄った時はぜひに!きっと心温まる仏道が、あなたをお待ちしていますよ。

玄関にある巨大な数珠は、願いを込めて引くことができます。

数珠玉がぶつかり合って生まれる大きな音は、まるで花火のよう!

御堂筋を通る人々も思わず足を止めて覗き込むほどです。とても楽しい気持ちになり、悪いものが吹き飛んでいくように感じられます。こちらもぜひお試しください。

大きな数珠玉にびっくりするのですが、大きな数珠を回す滑車にもご注目ください。この滑車は耐久性のために、とても硬い木材であるケヤキを使って作られています。ケヤキは硬く、反りやすい木材のため、歪みなく数珠玉を載せて回る滑車に加工する技術を持った職人は日本でも数名しかおらず、この滑車は伝統工芸士の中でも最上位ランクの「京の名工」である木地職人によって製作されたそうです。

三津寺の中には古今の名工による仏具がかしこにあります。ぜひ日本の伝統技法にも注目してご覧ください。

気になるコラムや新しい記事をいち早くチェックできるので、ぜひ友だち登録してお楽しみください✨