2025.05.27

実はたぬき、黄檗宗布教師会公認の広報担当をさせていただいております。

「黄檗宗布教師会」とは、日本の3禅宗である「黄檗宗」の教えを、たくさんの方々に届けるお仕事をしている、黄檗宗大本山萬福寺に任命された団体です。

長年お世話になっている萬福寺に恩返しをしたいと思っていたところある和尚さんが私にこの役目を下さいました。

この度、巡縁さんに御縁を頂きまして皆様に「禅と仏教・やさしく解説」というテーマでお話をさせていただくことになりました。

肩肘張らずに気楽な気持ちでお読みいただければ幸いです。

今回は「達磨さんから始まる禅宗物語」ということで、禅宗の初祖と云われる達磨さんがどのようなお方だったのかを2回に分けてお話させていただきます。

さて、皆さん達磨さんはもうご存じかと思いますが、

どちらかというと縁起物のまあるい達磨さんの方が思い起こされるのではないでしょうか。

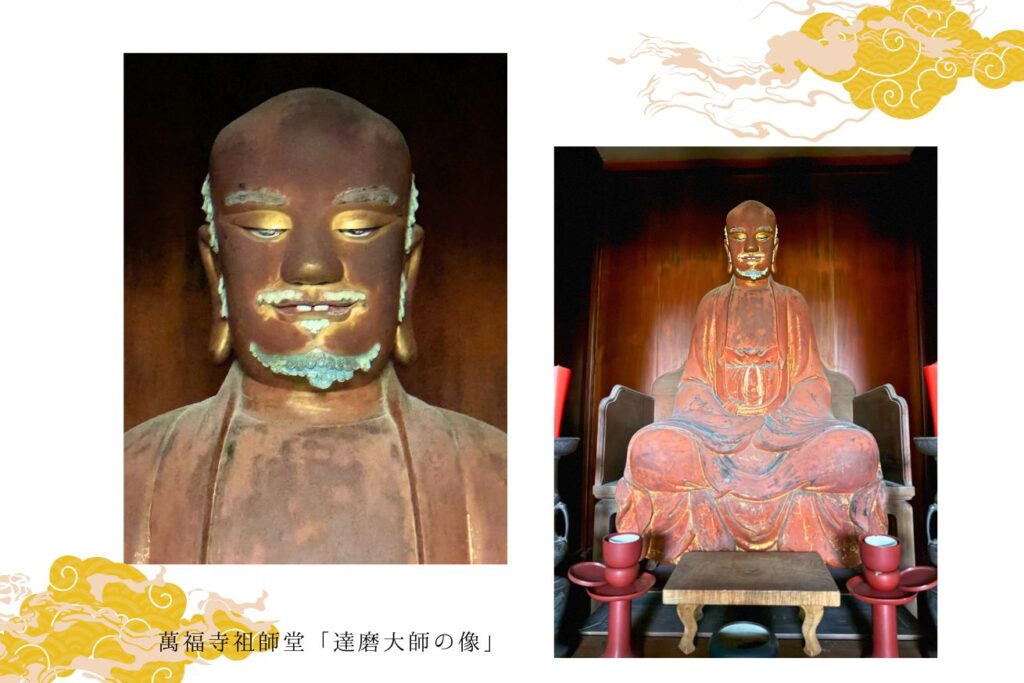

私が住んでいる萬福寺にも祖師堂というお堂に達磨大師の像があります。

衣が赤いところなど、皆さんが知っている達磨さんと一致するところもありますが、多くの皆さんのイメージしている達磨さんとは違った姿をしておられるかもしれません。

それは実際の達磨さんを知っていただければ、なるほど〜と思っていただけると思います。

さぁ、お話ししていきましょうか。

写真を見てもらうと分かると思いますが、お顔立ちが少しアジア人の顔つきとは違って見えませんか?

達磨さんはインドの方ですが、インドの方々のルーツは多様で元々はヨーロッパからやってきたと言われています。

ですので、達磨さんのお顔もアジア系のお顔とは違っているのかもしれませんね。

達磨さんを碧眼と称するのもやはり青い目が特徴的だったのだと思います。

また達磨大師像ではよく見ると髪の毛や髭もカールがかかっていますね。こちらもヨーロッパ系の特徴でしょうか。

一方で、もうひとつ特徴的なのは口元。

大きな前歯が2本見えています。こちらはの特徴は、アジア系に多いと言われるいわゆる出っ歯なのも面白いですね。

黄檗宗を開いた中国の僧侶、隠元禅師が生きた時代、中国の明代では達磨さんは出っ歯で描かれることが多くありました。

なので当時の中国の人たちが思う達磨さんの姿とは、萬福寺にある達磨大師像のお姿だったということです。

今の私たちが思う達磨さんの姿と違うところにも歴史を感じますね!

これからするお話は、おそらく、皆さんが意外と知らなかった達磨さんの姿です。

そんな知らなかった達磨さんを知ることで、

皆さんが持っているイメージとは違う禅宗で語り継がれてる達磨さんを知ってもらえればと思っています。

達磨さんは諸説ありますが、6世紀に南天竺(インド)の香至王という国王の第三王子としてお生まれになったと云われています。

元のお名前は菩提多羅といい、7歳の時に般若多羅という方から法を嗣ぎ菩提達磨という名前を授かります。

お釈迦様から数えて第28代目のお弟子となります。その後40年以上の厳しい修行の末に一人前と認められます。

ある日達磨さんは師匠の般若多羅に

「私は今後どの様に仏教を伝えていけば良いでしょうか」

と尋ねると、

「一人前になったからといって自惚れてはいけない。このまま修行を続け、私が亡くなった後はインドだけでなく中国に渡って教えを広めなさい」

と言われました。達磨さんは師匠のこの教えを守り師匠が亡くなるまで修行を続けインド中を旅して仏教の教えを説いて回ったのです。

インドで教えを広めていた達磨さん。

気付けば100歳を超える歳になっていました。

しかし、師匠から言われた中国へ教えを広めることがまだ出来ていないことを思い、中国へ渡ることを決意されます。

ここで達磨さんの年齢を聞いて「おや?」と思われた方も多いのではないでしょうか?

あくまで推測ですが、当時のインドでは稲の収穫を基準にして一年としていたのではないかという説があります。

そう考えるとインドでは一年に2回の収穫があるので、半年で1歳、一年で2歳となり、100歳というのは50歳だったのでは・・・とも考えられるのです。

そうして見ると一気に現実的な年齢になり、ただの伝説だと思っていた達磨さんの物語がグッと身近に感じませんか?

ただし、この説は学者さん達の間でも色々と意見があるので正しいかは分かりませんが、達磨さんに親しむお話の1つとしてぜひ覚えておいてくださいね。

さて、お話を戻しましょう。

達磨さんが中国へ向かうには山を越えるルートがありましたが、山越えは非常に危険だったので、商船に乗って海を渡ることにしました。

まだまだ当時は船旅も安全な時代ではなかったので、大変苦労をされたようです。

そうして520年に中国の広州の地に降り立ちました。

当時の中国には「仏心天子」と呼ばれた皇帝、梁の武帝(蕭衍)がいました。

武帝はインドから高僧がやって来たという報告を受けると当時の都の金陵(現在の南京)に招きました。

この時の達磨さんと武帝の問答は今でも達磨さんの有名なお話として残っています。

招きを受けて梁の都、金陵にやって来た達磨さんは武帝と対面し問答を行いました。

武帝はこれまで各地にお寺を建て、経典を多く写経し、仏教を広めるために大きく貢献して仏教を非常に大切に庇護してきました。

そこで武帝は達磨さんにこの様に聞きました。

「朕は仏教に大変貢献をして来たぞ。一体どれだけの功徳があるだろうか?」

達磨さんはただ一言

「無功徳」(功徳などない)

と答えられました。

武帝は続いて、

「如何なるか是れ聖諦第一義」(仏法の真理とは一体何か?)

すると達磨さんは

「廓然無聖」(からりと晴れ渡った空の様なもので特別な聖なるものなどない)

望む答えが返って来ない武帝は更に次のように問います。

「では、朕の目の前にいるのは何者なのだ」

達磨さんは力強い声で、

「不識」(知らない)

と答えられました。

達磨さんは、武帝に自分の為に行った善行では意味がない。

仏教の真理に特別なものは何もなく、こだわりの心を捨てた先にあるものだ。

そして、それには地位や名誉や自己欲など自分自身を「こういう人間」であると思う心のこだわりも無くさなければいけない。

・・・・ということを端的な言葉で伝えたのですが、この時の武帝には上手く伝わりませんでした。

こうして達磨さんは問答を終えると梁の都を静かに去ってしまいました。

武帝は達磨さんが去ったことを知ると大変後悔して、

戻ってくるように願ったのですが、遂に達磨さんが戻ることはありませんでした。

たぬきが思うには、武帝も大変仏教を深く学ばれたお方ですから、達磨さんのが居なくなってから、達磨さんの伝えたかったことを理解されたんじゃないでしょうか。

なので達磨さんにもう一度戻って欲しいと願ったんだと思います。

私たちもよく「機を逃す」ということがありますが、武帝にとってこの出来事はまさに機を逃したのでしょうね。

たぬきも「機を見るに敏」でありたいと思っています。

っといった所で長くなってきましたので、続きは次回としましょうか。

次回は梁の国を去った達磨さんが、禅の教えをどの様に紡いでいったのかをお話します。どうぞお楽しみに!

こちらもおすすめ!

気になるコラムや新しい記事をいち早くチェックできるので、ぜひ友だち登録してお楽しみください✨

空間を浄化する大人気「天然パロサント香」や、

都内有名寺院でご祈祷をいただいた「おきよめしお」や「おきよめミスト」、あります!