2025.11.09

皆さんこんにちは。

たぬきは「お寺にお参りするとき、どの様にしたらいいのか教えてほしい」と聞かれることがよくあります。

つい先日も萬福寺の境内をお散歩していたら聞かれました。そこで今回は、参拝の楽しみ方についてお話させていただきますね。

まず楽しむために最初にお伝えしたいのは、参拝の作法に縛られる必要はないということです。

重要なのは仏さまに会いにいくという「こころ」。これが一番大切です。形にこだわるのではなく、その「こころ」を大切にお参りしましょう。その上で、少しの知識を持って行けばずっと楽しんで参拝することができますので、今回はその辺りのお話をさせていただきたいと思います。

まず参拝をする時の大切なことの一番目は「知る」ことです。

何も知らないでお参りするのと、そのお寺を知ってお参りするのでは見るものもその見え方も大きく変わってきます。

なのでまずは参拝するお寺のことを「ちょっと」調べてみましょう。

こう聞くと勉強しないとダメなのかと身構えしてしまう方もいるかもしれませんが、そんな心配は無用です。最初にお伝えしたように大切なのは「こころ」です。ただ折角お寺に参拝するのであれば、「ちょっと」知っているこのことが楽しみ方の大きな違いになりますから、肩の力を抜いて気楽に「ちょっと」調べてみましょう。

では、何を知ればいいんだろう?ですよね。

たぬきが思う『知っていると参拝が楽しくなる3つのポイント』と『知っているともっともっと楽しくなる2つのポイント』をお教えします!

まずは参拝が楽しくなる3つのポイントです。

1.どんなお寺なのか知りましょう

2.どんな仏さまがいるのか知りましょう

3.どんな建物があるのか知りましょう

参拝するお寺がどんな宗派のお寺なのか、どんな歴史があるのかを知れば、そのお寺の雰囲気や歴史的背景を感じることができます。

ちょっと知っているだけで、見えてくるものがガラリと変わりますので、知れば知るほど楽しめますよ。

黄檗山萬福寺は中国の僧侶、隠元禅師が開かれた禅宗寺院です。

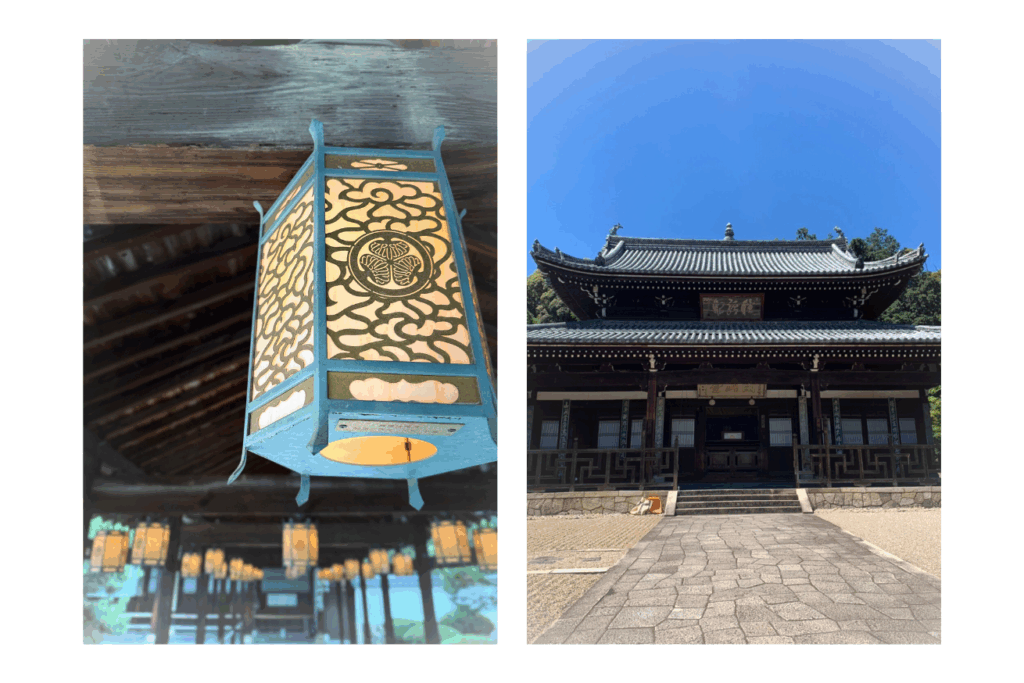

宇治の地を徳川4代将軍、家綱公から賜ったことからお寺の紋(寺紋)は徳川家と同じ「三つ葉葵」になっています。

また後水尾法皇が隠元禅師の高弟、龍渓禅師のお弟子になられているので天皇家とも縁の深いお寺なんです。

仏さまにも様々な得意分野がありますので、そのお寺のご本尊さまや他にも安置されている仏さまがどういったお方なのかを知れば、参拝する際により一層「こころ」を込められます。

また、1つ目と合わさることで、その仏さまがその場にいる理由なんかもわかったりします。

実はお寺の多くの仏さまたちはそこにいる理由がちゃんとあるんです。そこまで知れたのなら、「ただそこにいる」のではなく「だからここにいらっしゃるんだ」と思ってお会いすることができますよ。

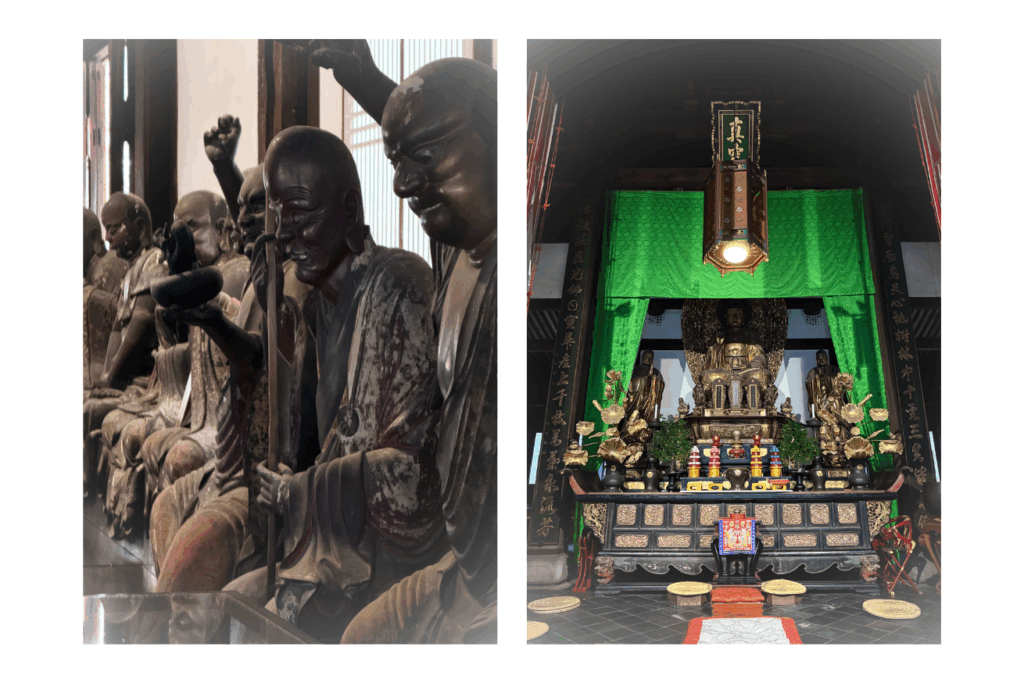

萬福寺のご本尊は釈迦如来(お釈迦さま)で、脇侍は向かって右側が、お釈迦さまの後継者である摩訶迦葉尊者(まかしょうそんじゃ)です。

左側が、お釈迦さまの付き人のようなお役をされていた阿難尊者(あなんそんじゃ)です。本堂の周りにある像はお釈迦さまの十八人の高弟達で十八羅漢といいます。

見落とされがちですが、そのお寺にはどんなお堂があるのか、どういったお堂や建物なのかを知ることは非常に重要なのです。

大きいお寺にはいくつものお堂や建物があり、そこにはちゃんと意味があります。

ただ、一見すると似たようなお堂が多いので、これを知らずに行ってしまうと実は大切なお堂や建物を見逃しまったり、その中にいらっしゃる仏さまをスルーしてしまったりして、あとでそんなものがあったのかと後悔することになりますので、建物を知ることは重要なのです。

もし、ゆとりがあるならば建物だけではなく史跡なんかも知っていると、さらに楽しめるのでオススメですよ。

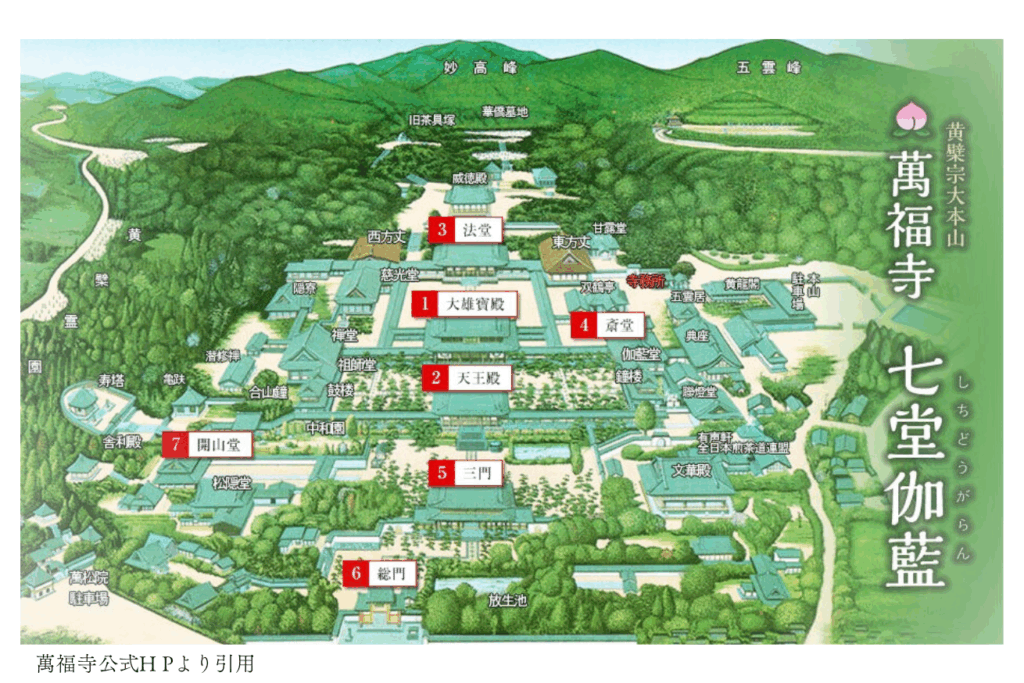

萬福寺には沢山のお堂がありますが、本堂(大雄寶殿)を中心に周りをぐるりと囲むようにお堂が建てられています。

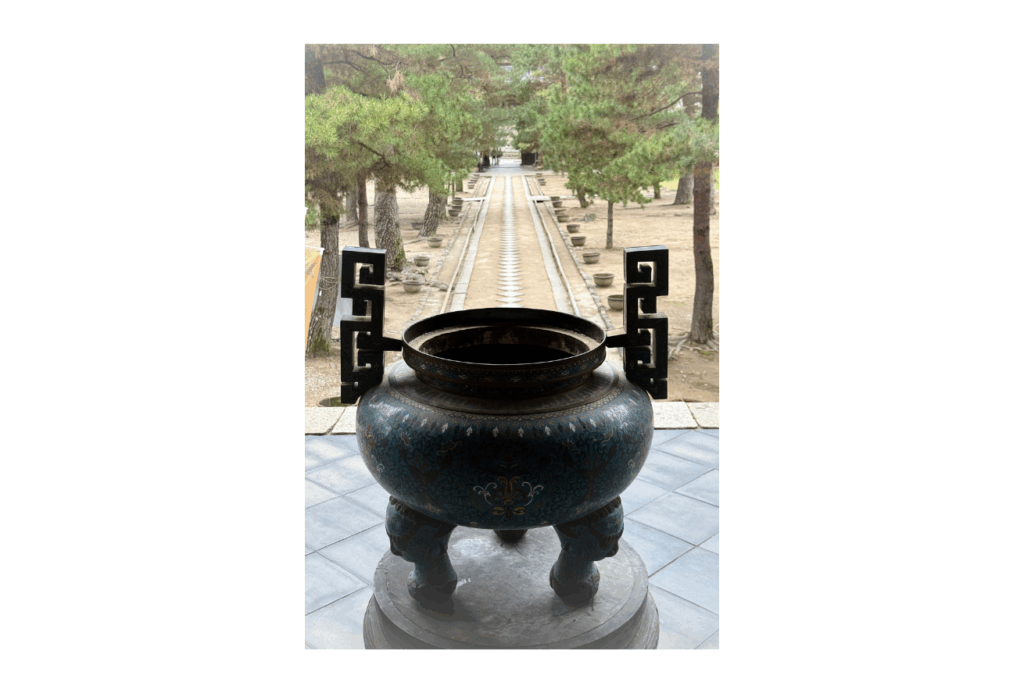

実はこれにも意味があって、萬福寺自体が龍がとぐろを巻いている姿を表していると云われています。ですので、総門前に古井戸があるのですが、井戸の名前が龍目井(りゅうもくせい)と云われていて、龍の顔にあたります。

総門をぐるっとひし形の石が並んでいますが、これは龍の背中にある背びれを表しています。

黄檗宗の住職ではない僧侶がこの通路の真ん中にあるひし形の石を踏まずに両端を歩くのは、龍の背に乗るのは仏さまと住職だけだと云われているからなのです。

さてさて、以上が参拝を楽しむためのポイントですが、如何でしょうか?

そんなことはわかっているよっという方も多いかもしれません。ですが、実際多くの方がわかってはいるけれども知らずに参拝してしまうのが現状です。

お寺の方々も参拝して下さっている方々に少しでもお寺のことを伝えたいと、様々な工夫をされて手を伸ばしています。

皆さんからも「ちょっと」手を伸ばしてみてください。双方の手が触れ合った時、きっと来てよかったと思える参拝になると思います。

ここまで参拝の楽しみ方をお伝えしてきましたが、まだまだもっと楽しみたいという方もいるかもしれません。そんなお方のためにさらに次の2つをお教えします。

4.拝観説明を聞いてみよう

5.御朱印を集めてみよう

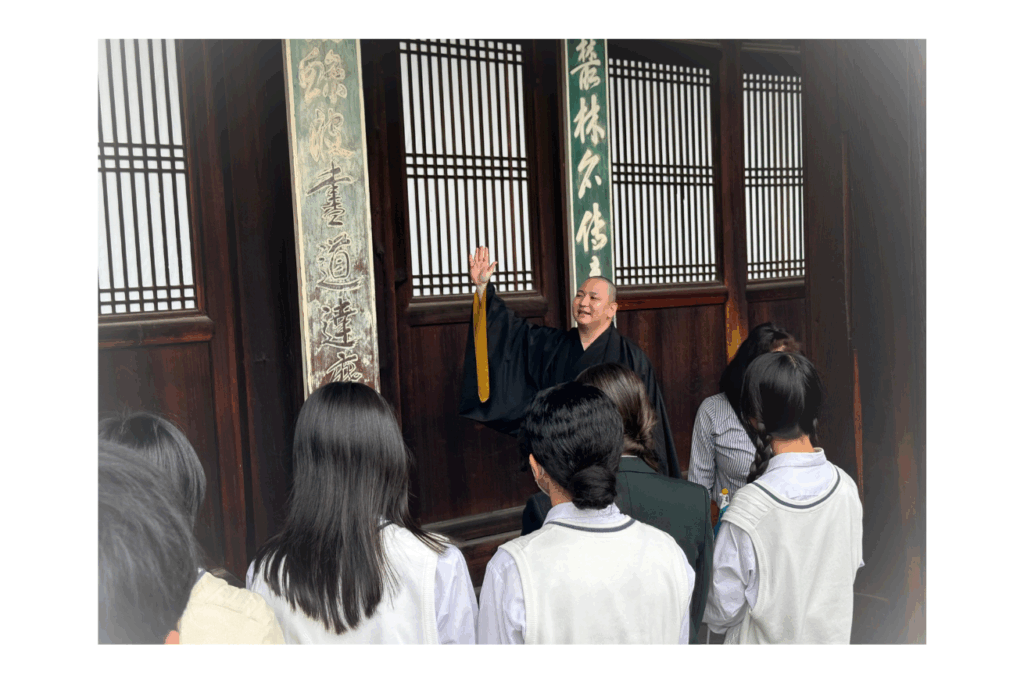

大きなお寺であればボランティアガイドさんがいたりしますし、お寺によっては僧侶がお寺の説明をしてくれたりします。

この拝観説明では、自分だけでは知れなかったことや、お寺の見どころなどもお話してもらえます。自分だけで拝観するよりもずっと多くのことを知れますので、ガイドさんがいたならば気恥ずかしい気持ちを抑えて「ちょっと」勇気をだして話しかけてみましょう。

僧侶が行う拝観説明の多くは事前に予約が必要だったりしますので、お寺さんに気軽に連絡をしてみましょう。また、観光寺院ではないお寺でも、事前に連絡をしておけば拝観説明をしてくれるところが多いので、初めて伺うお寺でも気軽に連絡してみてください。

萬福寺では僧侶が萬福寺の説明を行う「拝観説明」を行っています。

僧侶から直接聞けるので質問などにも答えてくれます。話してくれる僧侶によってお話が違ったりするので、そこも魅力ですよ!

希望されるお方は事前に萬福寺に連絡をして詳細を聞いて予約をしましょう。

たぬき的にはとってもオススメです!

多くのお寺には参拝の証となる御朱印と呼ばれるものがあります。

本来御朱印とは、お寺にお経を写経をしたり唱えたりしてそれを納経した証として書かれるものですが、現在では参拝した証としても書かれています。

何が書いてあるかといえば、多くは参拝された日付にお寺のお堂の名前やご本尊や大切な仏さまのお名前を記して、赤色の印が捺されています。近年は絵などが書かれた朱印などもあり、そのお寺独特のものも増えてきました。

参拝した証に是非この御朱印をいただきましょう。あとで振り返って自分がお参りした寺院を思い出すきっかけにもなるかと思います。

そしてこの御朱印ですが、これを書いてもらうための帳面を御朱印帳といいます。無くてもいただくことは出来ますが、一冊にまとめられている方が綺麗に残すことができますので、一冊持たれることをオススメします。

ひと昔は地味なものが多かったですが、近年はオリジナルの御朱印帳やカバーなどが沢山ありますので、自分の気に入ったものを持ちましょう。この巡縁さんのオンラインショップにも可愛い御朱印帳がありますので、是非見てみてください。

※ 2025年11月9日(日)〜12月14日(日)まで、プレゼントキャンペーン実施中です!

御朱印帳にもお寺オリジナルの物があるので、気に入った物を探しましょう。御朱印帳の他にもお数珠などもありますよ。

形から入るのはちょっと・・・なんて思わずに、持ち物で気持ちが作られたりもするので、気にせずお気に入りを探しましょう!

さて、色んなお話をしてきましたが、一番最初にお話したように参拝する際に大切にするのは「こころ」です。

心静かにお参りしたい時も、友達や家族と楽しくお喋りしながらお参りしたい時も、仏さまに会いに行くという「こころ」を大切にして下さい。

それさえあれば、今までした話しを忘れちゃっても大丈夫!お家に帰って「そう言えばたぬきが何か言ってたなぁ~」って思い出して、「忘れてた」で全然大丈夫です。

お寺がもっと気軽で身近な存在になることを願っています。

今回は、皆さんが「こころ」楽しくお参りしてもらえるように「ちょっと」お手伝いさせていただきました。

最後になりましたが、是非「魅力たっぷり」、「国宝たっぷり」、「人はちょっぴり」な黄檗山萬福寺にもご参拝下さい!

境内のどこかに私も居ますので、ちょっと探してみて下さい。見つけたときは写真と共にたぬきのXアカウントにご連絡下さいね!たぬきが喜んでお返事致します(笑)

では、皆さんまたお会いしましょう!!

気になるコラムや新しい記事をいち早くチェックできるので、ぜひ友だち登録してお楽しみください✨

空間を浄化する大人気「天然パロサント香」や、

都内有名寺院でご祈祷をいただいた「おきよめしお」や「おきよめミスト」、あります!