2025.04.18

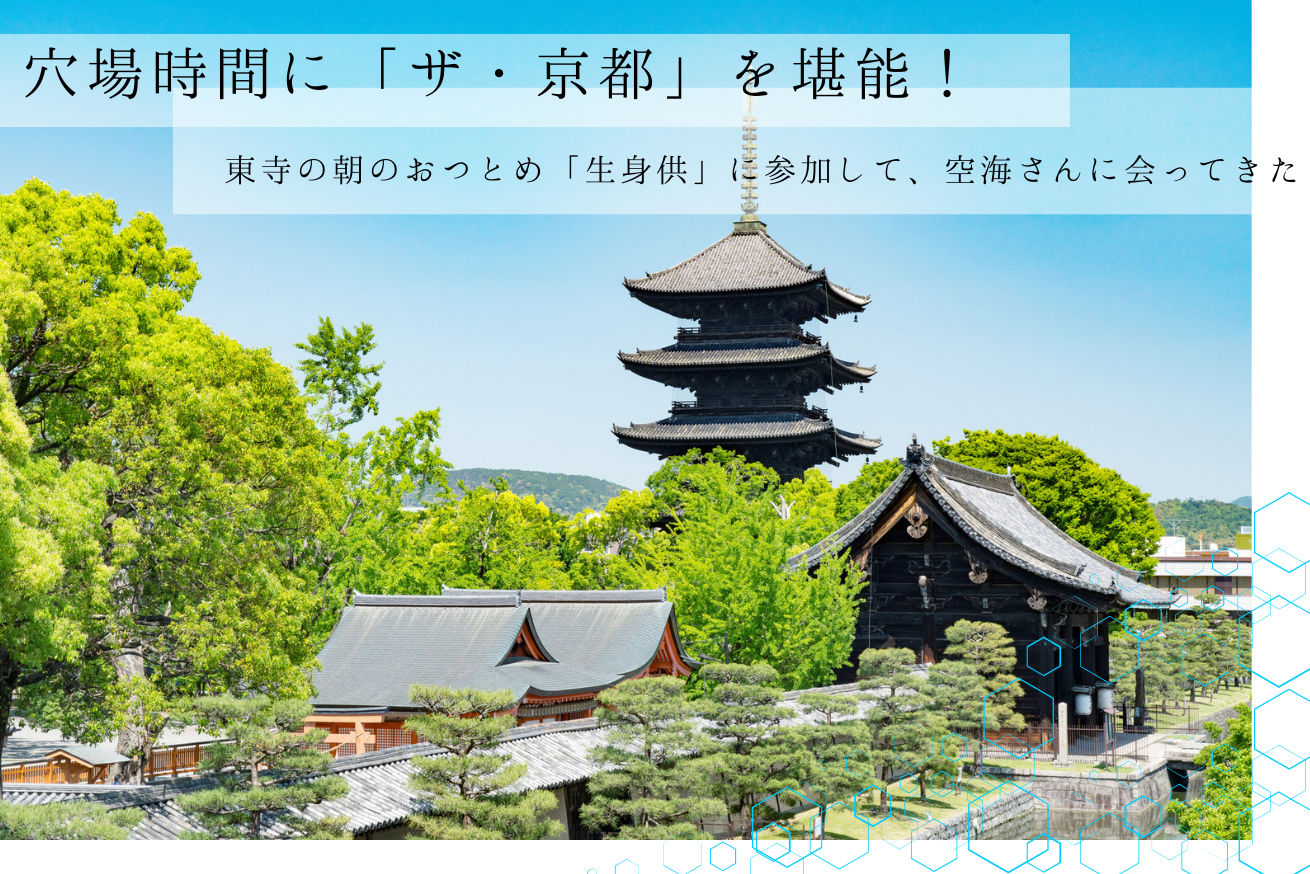

オーバーツーリズムという言葉が叫ばれ出して、早や数年。今の京都はたとえ平日であっても、人、人、人!!そんな人混みを避けて何とか京都を満喫できないものか…とお悩みの方におすすめなのが、東寺ですっ!

え、東寺って今、外国人に大人気なのでは?と思われるかもしれません。もちろん、人が多かったとしても東寺はとても広いので、他の観光地よりは日中であっても比較的ゆっくり参拝できます。

しかし、それよりもっと京都を感じつつ、しかもゆったり贅沢な時間を味わえる体験があるのです。その名も、「生身供」(しょうじんく)という行事。何でも空海さんに会えるという奇跡のような朝のおつとめなのですが、一体どんな行事なのでしょうか。

今回は、京都大好きな私が体験した、とっておきの「ザ・京都」をご紹介します。

先日、仕事で訪れて京都市内を車で走っていたら、お店の前に大行列を見つけました。「どんな人気店?」と思って見ると、まさかのバス停だったという状態…。

今や京都は、日本人がゆっくり観光できる場所ではなくなってしまったのかもしれません。

しかし、日本人だからこそ時折「ああ、京都に行きたい!」と思う人も少なくないはずっ。

そんな方にぜひ体験して欲しいのが、京都の朝活です。早朝であれば観光客も少なく、ゆったりと京都の空気を感じられます。中でも「ザ・京都」を味わえたのが、東寺の朝のおつとめ「生身供」への参加でした。一体どんな行事だったのか、参加方法も含めて体験をレポートしていきたいと思います。

東寺は平安時代に建立された、真言宗の総本山。別名・教王護国寺(きょうおうごこくじ)と呼ばれる、日本最古の密教寺院です。平安時代初期、桓武天皇の命により、平安京守護の寺院として西寺と共に建立されました。本尊は薬師如来。薬壺を持たない珍しいスタイルで、左右には日光菩薩と月光菩薩を従えています。

その後、西寺は時代と共に廃退してしまいましたが、東寺は京都の住民たちの信仰に守られ、1994年には古都京都の文化財のひとつとして、世界遺産に登録されました。

平城京から遷都した平安京は、強くなりすぎた奈良仏教の勢力を極力排除することを目的としていました。そこで嵯峨天皇は、唐で密教を学んだ弘法大師空海に東寺を託します。空海は東寺を真言密教の根本道場とし、密教の中心伽藍となる講堂や五重塔の建立に着手しました。

講堂には大日如来を中心とした立体曼荼羅が安置されており、21体の仏像が密教の世界観を表現しています。また、高さ約55メートルの五重塔は、現在でも日本で最も高い木造建築です。

空海の手によって、広く信仰の対象となった東寺。平安末期には源平合戦で羅城門が崩れ落ちるなど、一度は衰退していきました。しかし、鎌倉時代になると文覚上人らの手によって、復興していきます。運慶の手による諸像の修復や、御影堂での法要の開始。さらには、後白河法皇の皇女・宣陽門院の財政作りによって、東寺は完全に復活しました。

南北朝時代、東寺は足利尊氏の陣となりました。その際、新田義貞に攻め込まれた尊氏は東大門の扉を固く閉ざし、危機を脱したと言われています。今でも東大門にはその時に受けた矢の傷痕が残っており、閉ざされた門から「不開門」と呼ばれています。その後、応仁の乱の戦火は逃れたものの、後に起こった文明の土一揆で金堂・講堂・廻廊・南大門などが焼失。しかし、安土桃山時代に100年ほどかけて元の姿へと復興します。

江戸時代には、落雷によって五重塔が焼失しましたが、徳川家光の寄進により再建。現在はこの五重塔が残っています。

生身供に参加したのは、星野リゾートのカジュアルホテル「OMO3東寺」に宿泊したのがきっかけでした。

OMO3東寺には様々なアクティビティがあるのですが、そのうちの1つが「国宝の朝参り~空海にあえる朝~」というもの。実はお寺好きでありながら、京都駅の南西側にはほとんど行ったことがなく、こんなステキな行事が行われていることも初めて知りました。

なお、この生身供は、地元の方を中心に誰でも参加できるもの。今回私はOMOのスタッフさんに連れて行っていただきましたが、この記事を参考にしてマナーを守って参加すれば、1人でも体験することができます。

生身供は、空海の住居だった御影堂で毎朝行われている法要。御影堂に祀られている空海像に対し、生きているようにお食事をお供えするという行事です。

何とこの法要は、東寺で1200年も続いているとのこと。

実は、空海が東寺から移り住んだ高野山でも、この生身供は行われています。というのも、空海は瞑想をしつつ生きながら仏になったため(入定と言います)、現在でも生きているとされており、朝晩の2回、お食事を運んでいるのだそうです。

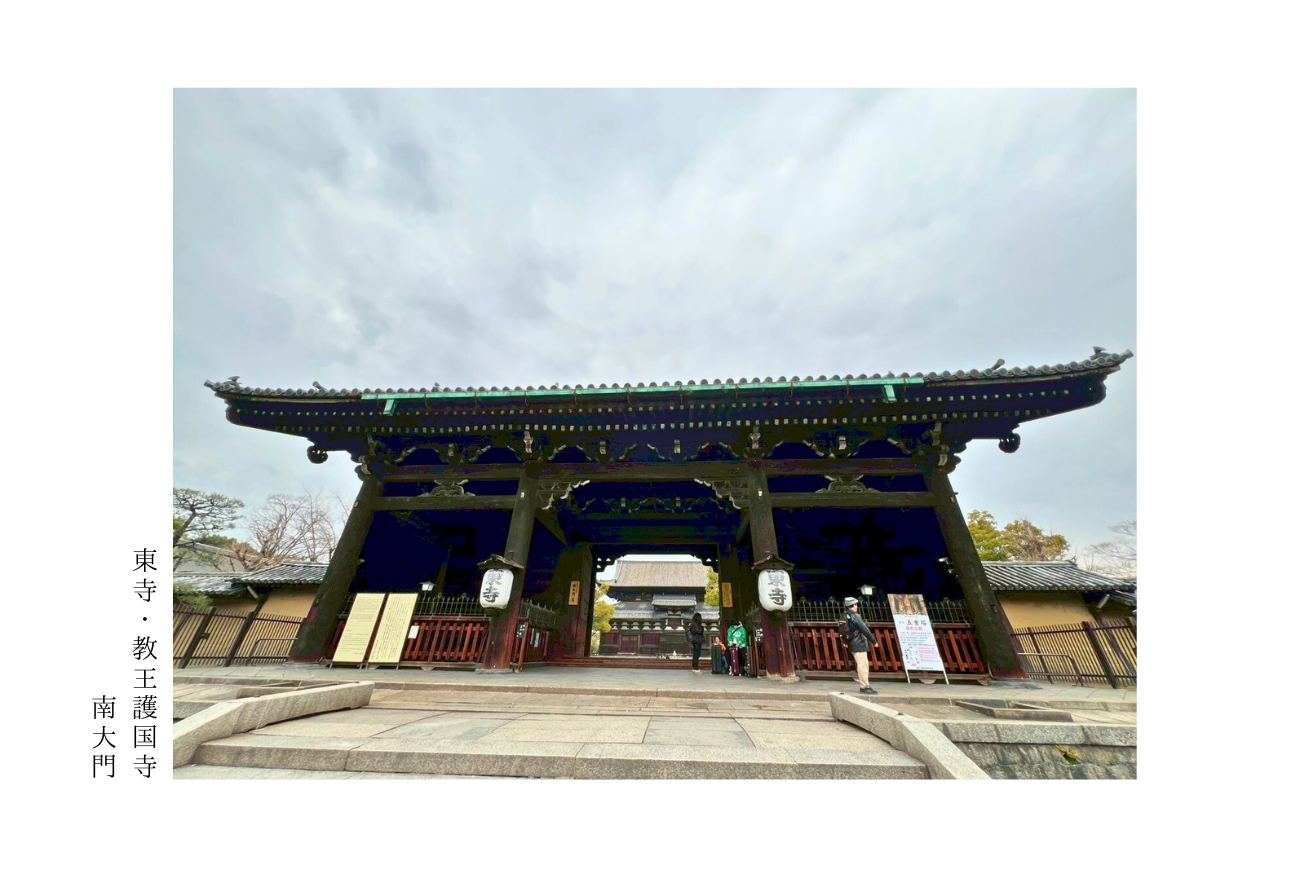

ツアーは5:45 AMスタート。まだ真っ暗な中、OMOのスタッフさんに連れられて東寺へ向かいます。住宅街を進むこと10分ほど。ほんのり空が明るくなってきた頃、東寺に到着しました。

ツアーは5:45 AMスタート。まだ真っ暗な中、OMOのスタッフさんに連れられて東寺へ向かいます。住宅街を進むこと10分ほど。ほんのり空が明るくなってきた頃、東寺に到着しました。

明かりが優しく灯る御影堂の唐門はまだ閉門中でしたが、門の前には早朝にも関わらず、少なくない数の地元の方がいらっしゃっていました。間もなく鐘の音が鳴り、門が開きます。並んで境内を進み、御影堂へ。入る前に、OMOのスタッフさんから教本とお数珠を貸していただきました。

地元の方に習って席に着くと、間もなく法要が始まりました。

正面の廟の扉がゆっくり開くと、そこには空海さんの姿!一部の法要時を除き、扉はこの時間にしか開きません。つまり、早起きをした人だけが空海さんに会えるのですっ。

読経が始まりました。このお経が本当にすばらしくて。

通常、法要といえば、僧侶の方々がお経を読んで、後ろで参加する一般人は聞いているだけというスタイルが多いもの。しかし、この生身供では、主役は参加者の方と言っても過言ではありませんでした。僧侶の方々よりも大きな声で読まれる地元の方々。そのピッタリとそろったお経の声には、熱がこもっていました。

きっと毎日欠かさず通っている方もいらっしゃるのだろうな。そうした方々の手によって支えられた1200年も続く行事に参加できたことに心から感謝しました。

法要も終わりに近づくと、僧侶の方が参加者の頭や手に、布に入ったものをぽんっと授けてくださいます。

何とこの布に入っているのは、空海が唐から持ち帰ったという仏舎利!つまり、仏様のご遺骨です。大抵の仏舎利供養は仏舎利に向かって手を合わせるだけですが、東寺では生身供に参加すると、布越しではありますが仏様のご遺骨に触れることができるのですっ。

何とすばらしい体験!私もこの、ぽんっをやっていただきました。何だか緊張しているうちに終わってしまいましたが、まさに早起きした人へのご褒美体験となりました。

法要参加後、OMOのツアーでは東寺の近くにある和菓子屋さんに寄ってくれます。その名も「東寺餅」さん。

7時すぎという早朝でありながらも、できたての和菓子を買うことができます。名物は店名と同じ東寺餅。せっかくなので購入して、朝食代わりにいただきました。これが、驚愕のおいしさ!出来立てというのもあるのですが、優しい甘さのこしあんが、ふわっふわの求肥に包まれていて、絶品なんてものではありません。

何でも、メレンゲが混ぜてあって、独特の触感が生まれているのだとか。午後のおやつにするつもりで2個買っていたのですが、気づくと2個とも完食…。これまた得した体験でした。

以前のようにゆったりとした観光をするのは難しくなった、京都。それでも早起きすることで、まだまだ京都らしい空気を味わうことができます。

何よりも、京都でしかできない特別な体験ができる、貴重な東寺のおつとめ。ぜひ地元の方への配慮を忘れず、心静かに参加してみてくださいね。

気になるコラムや新しい記事をいち早くチェックできるので、ぜひ友だち登録してお楽しみください✨

空間を浄化する大人気「天然パロサント香」や、

都内有名寺院でご祈祷をいただいた「おきよめしお」や「おきよめミスト」、あります!