2025.03.27

今回、筆者は「豊川稲荷本山仏舎利供養 東京別院参拝団」に参加してきました。

従来から続く熱心な信者さんのための参拝団なのですが、今回は本山の法堂が改修されたことを記念して広く募集されたとのこと。別院から本山へバス移動に食事と宿泊その他諸々コミコミで35,000円、これはかなりお得では・・・!?

「豊川さま」大好き運営は、大喜び勇んでバスに乗り込みました!

今回は、豊川稲荷本山 豊川閣妙厳寺について2回に渡りレポートします!

豊川稲荷本山、豊川閣妙厳寺は1441年に開山された曹洞宗のお寺です。

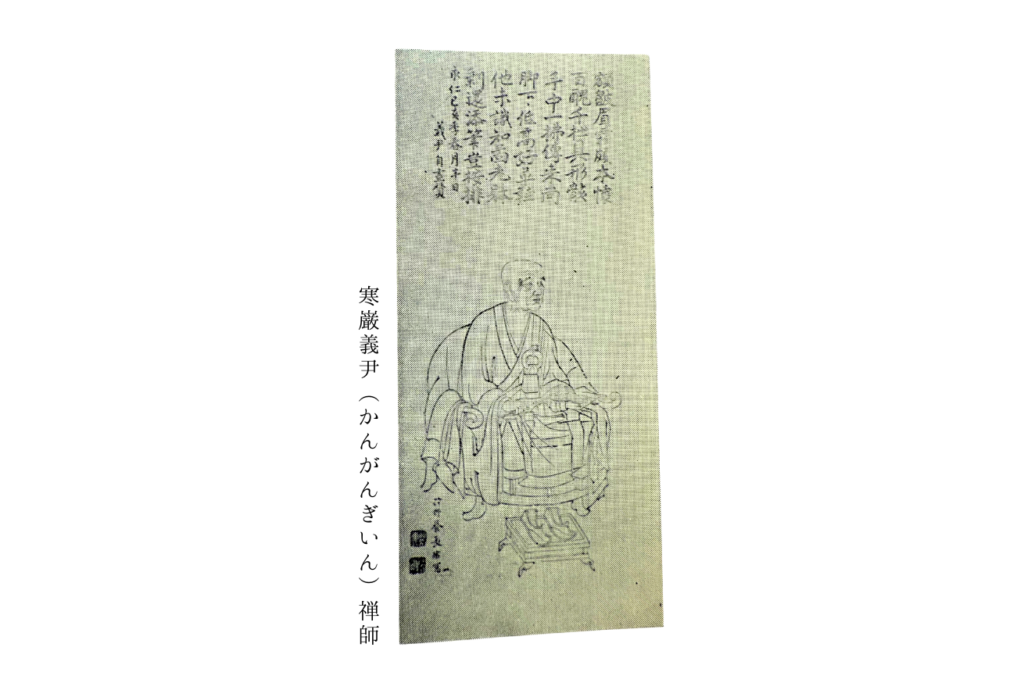

その物語は寒巌義尹(かんがんぎいん)禅師から始まります。

寒巌義尹(かんがんぎいん)禅師は、第84代順徳天皇の第3子という皇族のご出身。2度の中国(宋)での勉学と、九州地域で広く橋を渡し、新田を開拓したりと民衆のための善行で京都に名を知られた高僧でした。

その6代目の弟子である東海義易禅師によって豊川閣妙厳寺が開山、今川義元公の庇護によりさらに栄え「福徳開運の神」として織田信長、豊臣秀吉、九鬼義隆、徳川家康と歴代の著名人を始め、現在にも一般信者に広く信仰されています。

今年は節分会も開催され、多くの来場者で盛り上がったそうですよ!

徳川家康は関ヶ原の合戦の際にも「豊川吒枳尼真天」(とよかわだきにしんてん)さまをお祈りされていたそうです。

もはや日本最強の「必勝の神」とも言えるのではないでしょうか。

寒巌義尹(かんがんぎいん)禅師は、幼い頃は父が佐渡に左遷されるなど、ご苦労の多い時代をお過ごしになされたよう。比叡山にはいり、12歳の頃天台宗で出家、その後、曹洞宗の始祖、道元のもとで修行を行い、法を継がれました。そして、さらなる庶民救済の秘法を求め2回中国(宋)に入られ、九州にて教義をお広めになりました。

文永4年(1267年)の中国から2回目の帰国の途上、寒巌禅師は「豊川吒枳尼真天」(とよかわだきにしんてん)さまを感得されました。

「豊川吒枳尼真天」(とよかわだきにしんてん)さまは、日本に向かう船に乗られた寒巌禅師の目の前に、白い狐に乗り、手に宝珠をもたれ、美しい衣を着たお姿で雲間から現れました。

そして、ご真言「オンシラバッタニリウンソワカ」を唱えられ、「わたしは、ダキニシンテン。あなたの得た法を守護しましょう、そしてあなたの法を信じる人々を守護し、幸せに導きましょう」とおっしゃり消えたのだそうです。

寒巌禅師は大変感動され、その後手づから「吒枳尼真天」さまのお姿を刻まれ護法の善神としてお祀りされました。

その「吒枳尼真天」像は本山のご本殿にお祀りされています。

2026年11月に72年ぶりに「豊川稲荷御開帳」が行われます。

先日お参りした本殿は、真っ暗でとっても不思議な空間でした。

「豊川稲荷御開帳」では、今現在本殿にお祀りされている豊川吒枳尼眞天像に御前立本尊をお迎えする予定なのだそう。数十年に1度のこの機会をぜひお見逃しなく!

※参加は申請や抽選等になる見込みだそうです、詳細情報がでましたら「巡縁」でも引き続き発信していきたいと思います!

仏舎利供養団は、東京別院に朝8時に集合、観光バスに乗り込み出発しました。

バスガイドさんが朗らかに道案内をしてくださいました。どこか懐かしさを感じます。ガイドさんのプロ意識の高い流れるような案内、聞いていてほっとするお声・・がしかし、久しぶりに会った友人とテンション高く話しすぎてあまり聞いていませんでした、ごめんなさい・・・。

一人で参加しても、ガイドさんや、豊川稲荷東京別院の方が案内してくれるので安心そうです!

仏舎利供養では合わせて参加費用に法要が含まれており、帰宅時にはお札がいただけます。先祖供養も別途お願いすることができます。

お札、いただきたいな〜!と悩んでいたわたしには嬉しいサプライズでした!本山でお札がいただけるなんてラッキー!運営は今年「神宮大麻」も氏神さまでいただき、できる範囲ではありますが今年から神棚を用意しました!

仏舎利供養は、お釈迦さまが仏になれられたことを祝う「成道会」(じょうどうえ)に合わせて開催されます。「成道会」とは12月8日に苦行を重ねていたお釈迦さまが、スジャータという少女から「乳粥」をいただき体力を回復させ、菩提樹の下で悟りを開いたことをお祝いする行事。

2024年豊川本山では、12月7日から9日に行われました。(2025年の日程は調整中)

ちなみに、曹洞宗大本山永平寺では12月1日から8日は「摂心」(せっしん)と呼ばれる坐禅修行が行われます。起きてから寝るまでずっと坐禅を続けるのだそうです。

五重塔や石塔はこの「仏舎利」を収めるインドの「ストゥーパ」を真似して作られたのだそう。

豊川稲荷の仏舎利は明治の頃に「伊勢神宮」からいただいたという御由緒があるそうです。三河一帯で最も由緒ある「豊川稲荷」が代表して貰い受け、仏舎利供養の際には、三河近隣のお寺さまが集まられるのだそうです。

「成道会」では8日朝に、実際に左手に小さじ程度の「乳粥」をいただきます。

「カトリック系女子高校」出身の友人曰く、聖水を振り撒いたり、香炉をふって回ったり、すごくミサに似ているんだよね〜とのこと。

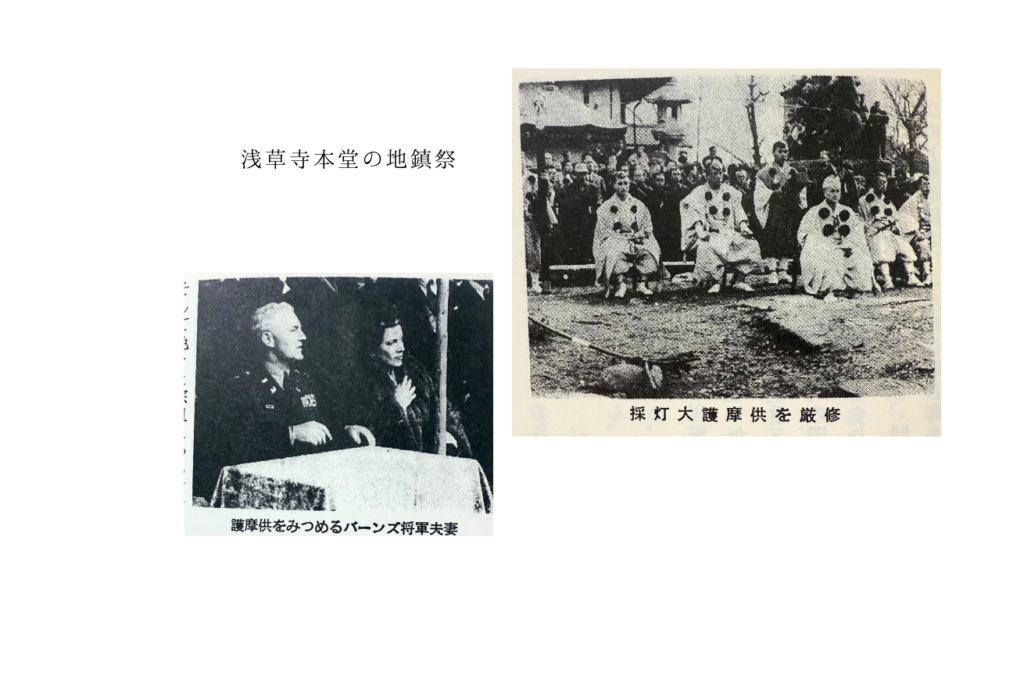

筆者が最近知ったびっくり事案の一つですが、戦果に焼かれた浅草寺を復興する際、奈良吉野の金峯山寺が採灯護摩で地鎮祭を行ったのだそう。その際、参列したマッカーサー将軍の代理、米軍のバーンズ将軍が「火を焚き天に祈る」この儀式は、キリスト教にも同じ儀式があると大変に驚かれたのだそうです。

人の祈る形や心は、宗教、人種、全てを超えるのかもしれませんね!

そんな時空も時も超えた祈りの繋がりを感じられる仏舎利供養は「法堂」で行われました。

法堂は曹洞宗の本堂のこと。はっとうと呼びます。2024年に竣工、それに合わせ以前の千手観音様を胎内仏とした新たな千手観音様を建立しました。

法堂拝観は5月末まで500円で拝観できます。

法堂の中には今川家、徳川家、有栖川宮、大岡家などのご縁ある大名のご位牌に、歴代の信者さんのご位牌が安置されていました。左右にご位牌がずらりと高く広がり、奥に歴史の人々の大きなご位牌、なんともしんと静かな心になる場所でした。

あと、寒い。めちゃくちゃ寒い。

福生の「あったか足袋」を履いて来ればよかった。

【楽天市場】ストレッチ足袋(1足販売)あったか仕様 裏地ネル なみ型 5枚コハゼ 綿底(中芯ポリウレタン) 伸びる足袋 防寒用 【福助足袋 白足袋】 : ふくせい

また今回、仏舎利供養団は千手観音さまのお近くにも上がることができました。そしてすっかり油断していましたが、千手観音さまの前、仏舎利の前にもちゃんと賽銭箱がありました!参拝団中は「賽銭携帯」必須です!

今回は豊川稲荷本山、豊川閣妙厳寺の御由緒や、仏舎利供養、2024年に竣工した法堂についてお届けしました。

次回は自由時間に回った「豊川稲荷本山」の見どころと、今回のツアーで最も印象に残った「豊川海軍工廠戦没者供養塔」についてお届けします!

気になるコラムや新しい記事をいち早くチェックできるので、ぜひ友だち登録してお楽しみください✨

空間を浄化する大人気「天然パロサント香」や、

都内有名寺院でご祈祷をいただいた「おきよめしお」や「おきよめミスト」、あります!