2025.11.07

今や観光客があふれかえる街・京都。混雑を避けて、でも京都らしさを味わえる場所はないのかな?と思案していたところ、思わぬご縁で、京都・山科にある隨心院さんを取材する機会をいただきました。

初めて訪れたのですが、こちらこそ「あまり混雑していなくて、The京都を味わえる」という、まさに理想のパワースポットでした!しかも、世界三大美人と言われる、小野小町ゆかりのお寺という、特に女性であれば絶対に一度は訪れていただきたいお寺です。

今回は、参拝するだけで美人になれるかもしれない、隨心院についてご紹介します。小町のようなモテモテ美女になりたい方は、必見ですよ!

隨心院は、京都市山科区にある、真言宗善通寺派の大本山。

平安時代、真言宗小野流の祖である仁海(にんがい)僧正によって、牛皮山曼荼羅寺の塔頭として創建されました。

鎌倉時代には後堀河天皇の宣旨が下り、門跡寺院となります。広大な寺領に多くの伽藍が並ぶ大変立派な寺院でしたが、応仁の乱に際に大部分を焼失して衰退。しかし、室町時代末期に九条家出身の増孝門跡が、曼荼羅寺の故地に本堂が再建して復活を果たしました。

自然豊かな境内では、四季折々に花々が楽しめます。

特に春は梅の名所としても有名で、見ごろである3月には子どもたちが咲き始めの梅の色に似た“はねず色”の衣を着て舞踊る、“はねず踊り”が奉納されます。

小野小町(おののこまち)は、平安時代前期(9世紀頃)の女流歌人。

秋田生まれだった、仁明天皇の更衣であったなど、様々な説はあるものの、生没年や出自は不明。謎が多い人物でありながら、「六歌仙」「三十六歌仙」の一人に数えられる程、歌の才能に恵まれた絶世の美女として知られます。

歌は『古今和歌集』などに収録されており、優美で情熱的な恋の歌が多いのが特徴です。

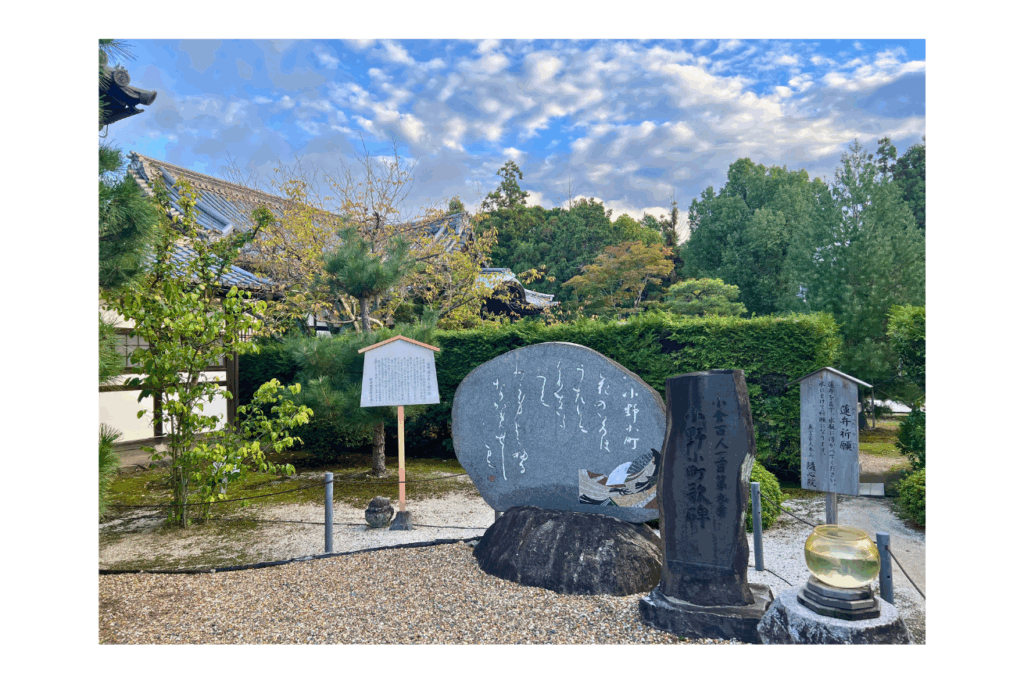

古今和歌集収録、そして百人一首に選ばれている「花の色は うつりにけりな いたづらに わが身世にふる ながめせしまに」でご存じの方は多いのではないでしょうか。

その美貌と歌才から、深草少将の「百夜通い」をはじめとする数々の伝説が生まれ、後世の能や歌舞伎の題材になっています。

隨心院の境内周辺は、小野小町が御所を辞したのちに過ごした場所だと言われています。小町が化粧をしたという「小町化粧井戸」や、恋文を埋めたと言われる「文塚」、百夜通いの際に受け取ったかやの実が育ったというかやの木など、ゆかりのスポットが多数残されています。

隨心院があるのは、京都市の山科エリア。中心部から離れているイメージがありますが、意外とアクセスも良く、公共交通機関でも無理なく訪れることができます。

京都市営地下鉄 東西線で、「小野駅」から徒歩5分。

烏丸御池駅から小野駅までは地下鉄で約18分。

JR京都駅の場合、地下鉄烏丸線に乗って烏丸御池駅で東西線に乗り換えて約25分。

京都東ICから約10分。

京都市内方面から稲荷山トンネルを抜けて約7分。

※無料駐車場完備

やや小雨が降る、秋の日の午後。

車で稲荷山トンネルを抜けて、隨心院に到着しました。

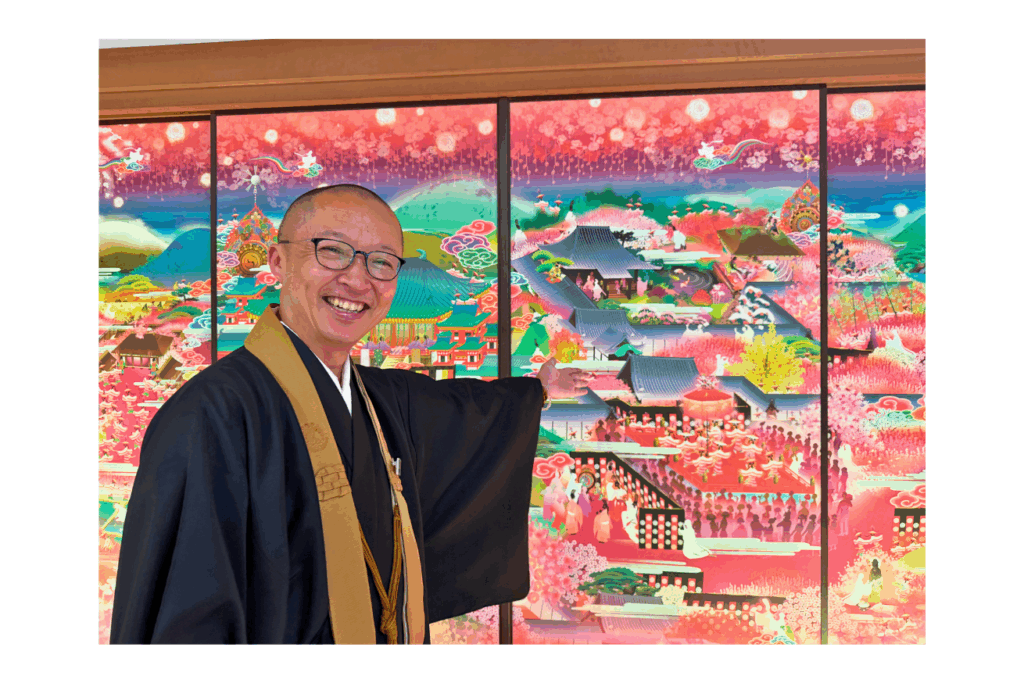

駐車場から敷地の側面を抜けて、境内へ。庫裡の入口に設けられた受付で訪問の意図を告げると、今回快く取材を受けてくださった隨心院の教学執事・阿部様がご対応くださいました。ちなみに、教学執事とは弘法大師さまの教えを世の中に広めるお役目なのだそうです。

ご案内いただきながら、まずは隨心院さんと小野小町のことをお話いただきました。

隨心院は991年に創建された、8,000坪もの広大な敷地を持つ門跡寺院。“小野”という地名であることからもわかるように、お寺のあるエリアは小野氏一族が拠点としていた場所であり、特に平安時代の美女・小野小町の伝説が多く残っています。

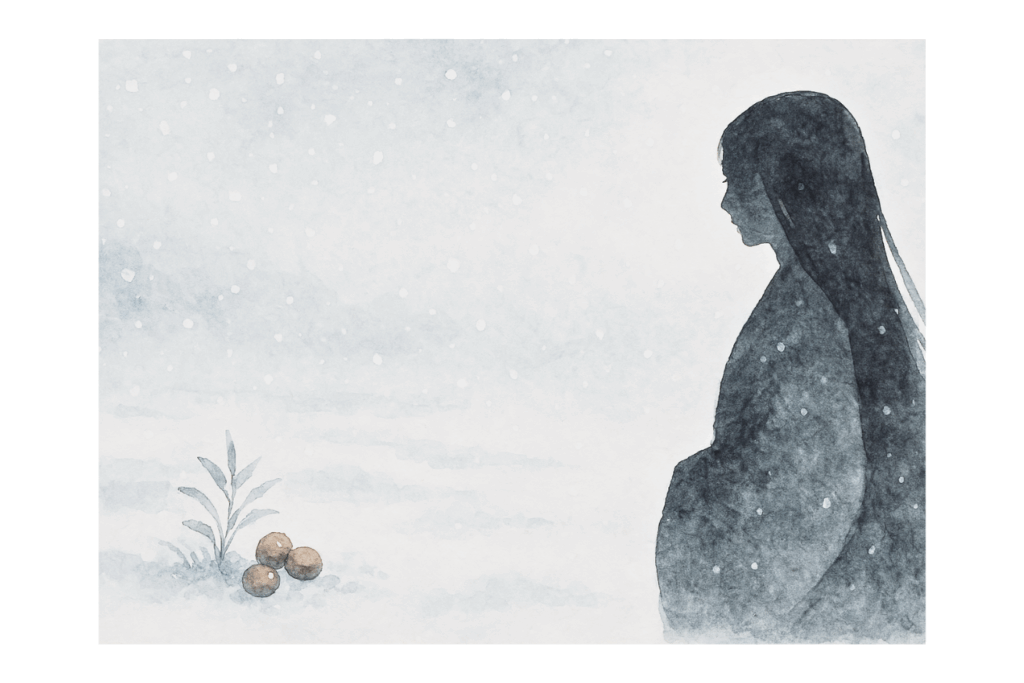

小野小町で特に有名な物語が、「百夜通い」という伝説。

深草少将という男性が小町に恋をしましたが、小町はすぐには会わず「100日間自分の元に通ってくれたらお会いします」と告げます。

少将は毎晩小町の邸宅に通って、訪れた証となる“かやの実”を1つずつ置いていきます。99日通った翌日、ついに100日目となったその日は雪が降っていました。

息も絶え絶えに小町の元に向かった少将でしたが、雪の中でとうとう息絶えてしまいました。

少将の死を悼んだ小町は届けられた“かやの実”を邸宅に植えて、少将を供養しました…という悲恋の物語です。

深草という場所はちょうど稲荷山を越えた場所にあり、今でもそのエリアには「少将の通い道」と呼ばれる道が残っています。

深草から隨心院まではなかなか遠く、道中も険しいとか。ご案内してくださった阿部さまは実際に歩いたことがあるそうで、現代でもとても厳しい道のりだったそうです!深草少将の本気の恋心が伺えますね。

深草少将に簡単には靡くことができなかったため難問を突きつけましたが、本当はお互いに想い合っていた・・という伝説もあるそうです。

一方、「はねず踊り」に唄われる小野小町と深草少将の恋は全く違う結末に!

100日目に通ってきた少将の姿をそっと見ると全くの別人、それを見た小野小町がびっくり仰天、怒り出すという愛らしい踊りとなっているそうですよ。

隨心院のご本尊は、秘仏の如意輪観世音菩薩坐像。

実は、今月11月に特別公開されています。残念ながら、当日はまだ公開前だったので、お会いすることは叶いませんでしたが、本殿にある改修時の様子などのパネル展示で楽しめました。

小野小町の面影を求め、やはり女性の参拝者が多く、最近は一人でいらっしゃる方も増えているとのこと。

建物内では写経と写仏ができて、ちょうど筆者たちがご案内いただいている時も、写仏にいらっしゃった女性とすれ違いました。特定日以外は予約なしでもご対応いただけるとのこと。

静かな寺院内で、ひたすらお経や仏の姿と向き合い心を美しく磨く、贅沢な時間が過ごせそうですね。

ご本尊は秘仏で、普段は御厨子の中にいらっしゃって、お姿を見ることはできません。

公開されている写真をぜひ見ていただいきたいのですが、本当に美しい仏様です。

俗世にまみれた筆者から見ると、とてもセクシーな仏様だと感じます。少し憂いを帯びた表情なのは、「どうやって人々を救おうか」と考えている最中=思惟を表しているからだそう。

3対の手のうち、頬に当てている以外の手には、如意宝珠(願いを叶える宝の珠)、念珠、蓮華、輪宝(煩悩を打ち砕くもの)を持っています。そして、最後の手は地面や岩に手をついていて、これは大地を手にしていると言われています。

こちらの如意輪観世音菩薩をはじめ、お寺には色々なお姿の観音様がいらっしゃいますが、実は基本は聖観音菩薩だそうです。

そして、さまざまな人の悩みにこたえるために、悩みに合わせた姿に変わってくださった結果の一つが、如意輪観世音菩薩というお姿だと教えていただきました。う~ん、仏像って奥が深い…

阿部様にご案内いただき、まずは建物の中を見せていただきました。

現在、奥書院という建物は、工事中。いくつかお部屋や、籠が飾られた天井、皇族や門跡しか使えない玄関などを拝見しながら、表書院という場所へ。

こちらのお部屋にある1枚の襖絵が、だまし絵になっています。机に座る、一人の男性。その机の大きさや形が、見る角度によって変わるのだとか!

普段は中に入れませんが、今回特別に体験させていただきました。すると、本当に不思議!机が長くなったり、短くなったり。また、高さも高くなったり、低くなったり。これを計算して描いた昔の絵師さん、すごすぎますっ。

なお、御開帳中はこちらのお部屋のだまし絵も体験できるとのこと。ぜひ拝観された方は、不思議な感覚を味わってみてください。

アハ体験で脳が少し若返ったら、続いて、能の間へ。

こちらは名前の通り、一見ただの大広間ですが、畳を剥ぐとお能を演じることができるお部屋だそうです。

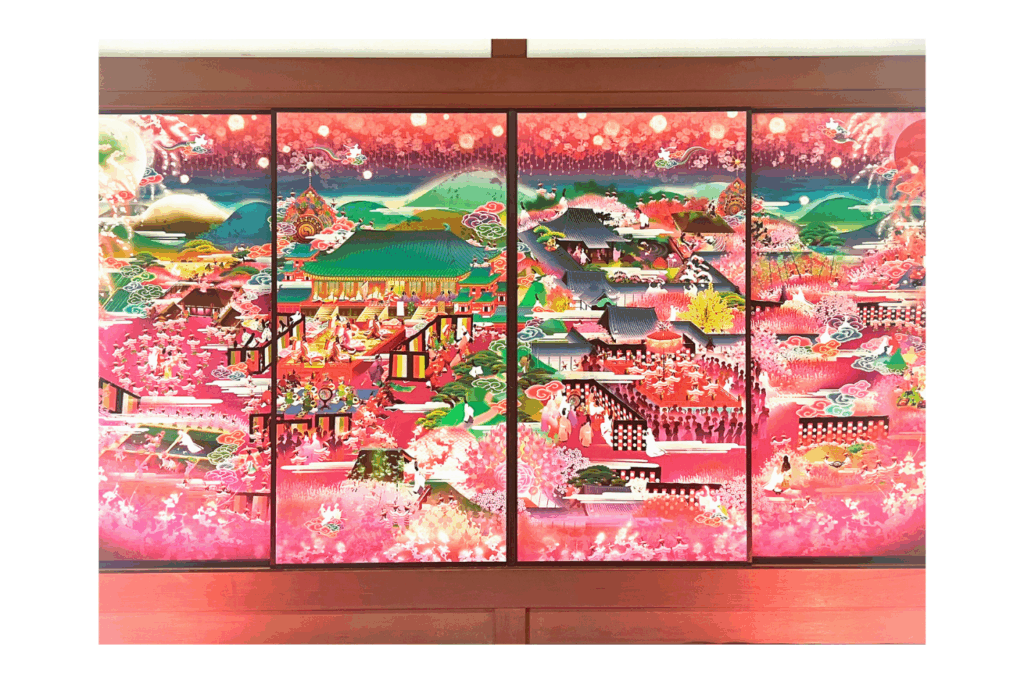

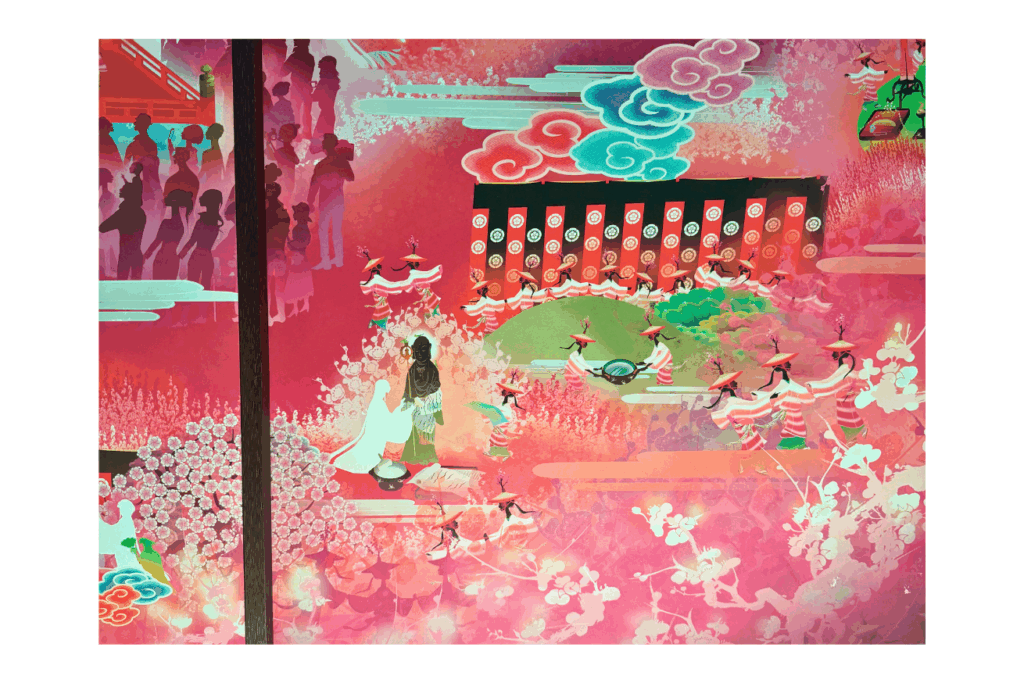

お能の時は松の襖絵に代わりますが、普段はとてもカラフルな襖絵が飾られています。

この鮮やかな「極彩色梅匂小町絵図」という襖絵は、コンピュータグラフィックアーティストのだるま商店さんが手がけたもの。

図柄は小町の一生を表していて、秋田で生まれたというシーンから、天皇につかえていた頃の華やかな宮中、深草の少将との恋、そして “はねず踊り”とそれを見守る人々、そして仏と向き合って…というシーンが美しく描かれています。

明るい絵ではありますが、中にはちょっぴりダークな猫と鼠の姿。モテモテで帝からも愛されていた小町は宮中の女性から妬まれたと言われており、この猫と鼠は嫉妬や妬みをイメージして描かれているそうです。

長時間見ていても飽きない襖絵ですが、中でもおもしろいのが、はねず踊りを見ている客たちの姿。よく見ると、スマホやカメラを構えている人もいます。

そして、何と、今回ご案内くださった阿部様も絵の中にご登場!

SNS映えする写真撮影スポットでもありますが、ぜひ襖絵自体もじっくり鑑賞してみてください。美しい絵に心が洗われますよ。

能の間から本堂へ向かう廊下からは、庭園が見えます。

実は隨心院さん、都=洛中から辰巳の方角にあることから、“洛巽の苔寺”とも呼ばれているそう。確かに、苔がとっても美しいです。ちょうど雨が降っていて、苔たちはいつも以上に生き生きとしていました。

ただ、今年の夏があまりに暑かったため、ずいぶんと枯れてしまったのだとか…こんなところにも猛暑の影響があるのですね。

屋根から滴る雨粒が落ちるところだけ、穴が開いたようになっているのもまたかわいい。艶めく苔を眺め、しっとりとした空気にお肌もすべすべになってくる気がします。

そして、どれだけまったり&映えスポットがあるのでしょうか…恐るべし、隨心院さん!と感じつつ、いよいよご本尊の元へ向かいました。

建物の最後は、奥にある本堂。

前述の通り、ご本尊の如意輪観世音菩薩像には会えませんでしたが、隨心院さんの仏像たちは、他にもすごい方々がたくさんいらっしゃいました。

まずは、快慶作の金剛薩埵坐像。金剛薩埵はあまり聞きなれない仏様ですが、真言密教で大日如来の教えを継承した菩薩様だそうで、ダイヤモンドのように固い心を持つ仏様だそうです。とても珍しいですよね。

続いて、平安時代後期に作られた、阿弥陀如来坐。こちらも名仏師・定朝作と伝わっているそうで、2体とも重要文化財です。

さらに、平安時代後期の不動明王立像と普賢菩薩坐像、室町時代作の釈迦如来坐像、南北朝時代作の文殊菩薩坐像…どれも、すばらしい!

そして、前述の通り、11月いっぱい、秘仏であるご本尊の如意輪観世音菩薩像の御開帳が行われています。すばらしい仏像をすべて見るチャンスですので、ぜひ期間中に参拝してみてください。

今回、特別にご本尊「如意輪観世音菩薩」さまのお写真をご提供いただきました!

ゆったりとした姿勢に6本の手が柔らかく寄り添い、今にも、観音様の息遣いが耳元に聞こえそうですね。光輪が姿勢に合わせて右肩に寄っているのも鎌倉仏師のこだわりが感じられます、貴重なご開帳のタイミングをお見逃しなく!

建物内を拝見した後は、そのまま境内もご案内いただきました。

出入口の前には、梅園が広がっています。小野梅園というこちらには、約200本もの梅の木があり、やや遅咲きの梅が楽しめるのだとか。

中でも薄い紅梅色のはねず(朱華)の梅が最も多く、3月の最終日曜にはこの色から取られた「はねず踊り」が開催されるそう。

踊り手は、近くの小学校に通う小学生を中心とした子どもたち。

淡いピンクの着物を着て踊る子どもたち…絶対にかわいいですよね…

続いて、小町が顔を洗って化粧をしたと伝わる井戸。

今でも水が残っていましたが、雨の日だったので水は濁っていました。この水で顔を洗ったら美人になれるのかもしれませんが、なかなかデンジャラスです…

もしや小野小町の顔が映らないかと井戸に顔を覗かせてみました。

モテモテだった小町には山のようにラブレターが届いたそうで、小町はそれらの一部をお地蔵様の下ばりとして使い、他の一部を文塚に埋めて供養したという伝説が残っています。

1000通ものラブレターが埋まっているという伝説もありますが、読むだけでも大変そうという色気のない感想を抱いてしまいました…

境内までたっぷり拝見して大満足だったのですが、最後に小町が植えたと伝わる榧の木までご案内いただきました。

隨心院から離れた、マンションの一角に、「西浦の小町カヤ」と呼ばれる1本の榧の木が残っています。

残念ながら私有地のため近づくことはできませんでしたが、近隣にはかやの実が落ちて、アーモンドのような形をした種を見る事ができ、感動!

また、かやの果実は想像と違う香りがしますよ、と教えていただき、そっと緑の果実を残したものに鼻を近づけると、想像以上の爽やかな柑橘の香りがしました。心が軽やかになるような初めての香りです!

深草少将が小野小町への熱い想いを胸に運んだかやの実が、大木となり、目の前に伝説と同じかやの実がある・・平安時代の伝説に触れられた、ステキな参拝時間となりました。

良いご縁に恵まれて、本当に贅沢な時間となった隨心院参拝。

静かな空間、美しい仏たち、そして小町の面影に触れ、心が少しだけ小野小町に近づいたように思います。

11月1日からは御開帳も始まっていて、あの美しい如意輪観世音菩薩坐像にお会いできるチャンス!筆者も参拝する気満々です。今度はぜひ、写仏もしてみたいと思います。

また隨心院にはたくさんの木々や草花があり、いつ訪れても季節を感じることができる景色が見られるそうです。最近の京都ではなかなか味わえない、静かで落ち着いた和の空間が味わえる隨心院。

小町のようなモテモテ美人になりたい方は、ぜひ何度も訪れてみてください。

気になるコラムや新しい記事をいち早くチェックできるので、ぜひ友だち登録してお楽しみください✨

空間を浄化する大人気「天然パロサント香」や、

都内有名寺院でご祈祷をいただいた「おきよめしお」や「おきよめミスト」、あります!