2026.01.25

「稲荷」とつく神社に行けば、目にするキツネの姿と赤い鳥居。

そして、その名にちなんだ「おいなりさん」という、身近な食べ物。

なんとなく関係のありそうな、その二つのつながりを、この記事ではひも解いていきます。

「なんで、キツネがいるの?」

「なんで、いなり寿司を食べるの?」

その答えは、どちらも「初午(はつうま)」という行事に由来します。

五穀豊穣や商売繁盛を願って行われてきた、1000年を超える歴史を持つ行事は、食や信仰、暮らしの習慣として、わたしたちの生活に浸透していて、知れば知るほどその輪郭がはっきりと見えてきます。

今回はこの「初午」について起源から現在に至るまで、その奥深さを紹介していきます。

初午とは、2月に入って最初の「午(うま)の日」、そして、

この日に行われる祭礼や風習全体を総称する言葉です。

古代の中国では、時間や方角、日付を表すために「十二支」が使われてきました。この十二支は、木星の動きを12に分け、一年を数えたことに由来するとされています。

さらに、「十干(じっかん)」という考え方を組み合わせることで、年・月・日・時間を全部で60通りに細かく表す仕組みが生まれました。

この考え方は古代日本にも取り入れられ、今も私たちの暮らしの中に名残をとどめています。たとえば「午前・午後」という言葉も、そのひとつです。

その中で、「午の日」とは、十二支と十干による日付の数え方の中で、

「午(うま)」が割り当てられた日を指します。

ちなみに十干は、次の10種類。

自然界を表す「五行」を、兄(え)と弟(と)に分けたものです。

木:甲(きのえ)・乙(きのと)

火:丙(ひのえ)・丁(ひのと)

土:戊(つちのえ)・己(つちのと)

金:庚(かのえ)・辛(かのと)

水:壬(みずのえ)・癸(みずのと)

そして2026年は「丙午(ひのえうま)」。

「火の兄」にあたるエネルギーをもつ、ウマの年とされています。

干支(えと)の「午(うま)」は12日ごとに巡ってくるため、初午の日付は年によって異なります。例えば、2025年(令和7年)の初午は2月6日でしたが、2026年(令和8年)の初午は2月1日(日)です。

また、「立春」からであったり、「旧暦2月」の初めての午の日を「初午」とすることもあります。

伏見稲荷 2/1 | 笠間稲荷神社 2/1 | 祐徳稲荷神社 2/1 | 豊川稲荷東京別院 2/13 | 最上稲荷 2/13

初午はその年の五穀豊穣と、それに伴う商売繁盛や家内安全などを祈願する伝統行事です。

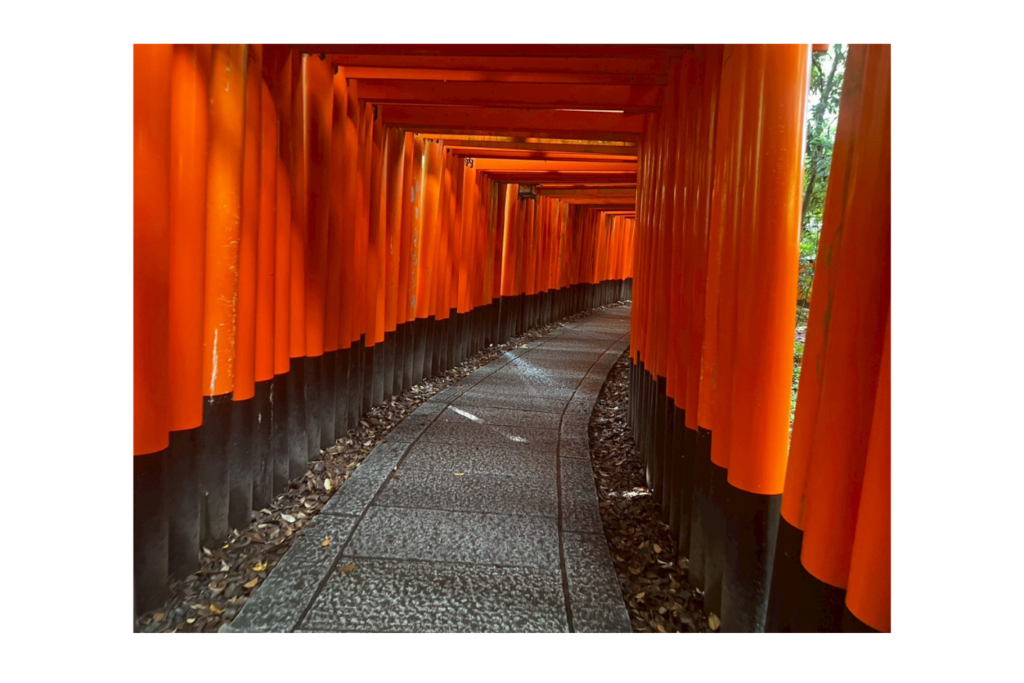

特に、稲荷(いなり)信仰と深く結びついており、全国各地の稲荷神社で「初午祭(はつうままつり)」が盛大に行われます。

初午の最も重要な由来は、稲荷信仰の総本宮である伏見稲荷大社(京都市)にあります。

伝承によれば、和銅4年(711年|奈良時代)2月の最初の午(うま)の日に、伏見稲荷大社のご祭神である「稲荷大神」が稲荷山に鎮座されたました。

この出来事を記念し、毎年2月最初の午の日を「初午」として祭礼が行われるようになりました。

元来、稲荷神は「稲が成る(いねがなる)」、つまり五穀豊穣を司る農耕の神でした。

それに加え旧暦の2月はちょうど農作業が始まる時期にあたり、豊作を願う人々が稲荷神社に参拝するようになりました。

また、午(うま)は方角では南、時刻では正午を指します。「光やエネルギーが最も高まる象徴」として、陽の気が強い干支とされ、生命力や成長を象徴する存在でもありました。時代が移り、農業だけでなく商業が発展するにつれて、稲荷神は豊作の神から、商売繁盛、産業興隆、家内安全、交通安全、さらには芸能上達の守護神としても信仰されるようになり、信仰の対象が拡大していきました。

稲荷神社といえば、赤い鳥居とともに狐の像を思い浮かべる人が多いでしょう。

ただし、この狐は神様ではなく、神様の使い(眷属:けんぞく)とされています。

狐は農作物を荒らすネズミを捕食することから、農耕の守り神と見なされるようになったためです。

信仰上は白狐(びゃっこ)と呼ばれる目に見えない霊的な存在であり、地域によっては「びゃっこさん」という愛称で呼ばれ、親しみを込めてあがめられています。

口にくわえている鍵は「倉の鍵」、巻物は「知恵」や「神の教え」、宝珠は「霊力・生命力」を象徴しており、これらはお稲荷様の力やご利益を表す重要な持ち物となっています。

伏見稲荷大社は当時の先進的な農業や商工業の技術を持っていた、渡来系氏族の秦(はた)氏の氏神として尊敬を集めていましたが、平安時代になると、広く都の人々からも厚く崇敬されるようになりました。

天長4年(827年)に初めて朝廷から神階が授けられるなど、その格式は急速に上がり、延長5年(927年)に制定された「延喜式(えんぎしき)」では、全国3,000余社中最高の格式である名神大社に列せられ、信仰はさらに広まりました。

平安時代中期以降になると、初午の日の稲荷詣(いなりもうで)は京都の人々の間で一種の流行現象となり、盛大な賑わいを見せるようになります。

たとえば、平安後期に成立した『今昔物語集』には稲荷詣にまつわる夫婦の笑い話が収められています。

平安時代に都で流行した稲荷詣ですが、江戸時代に入ると階級を問わず爆発的な広がりを見せるようになりました。それまで「農耕の神様」としての性格が強かったお稲荷様が、現在のように「商売繁盛」の神様として定着していきます。

大名たちは自らの屋敷内に守護神として稲荷を祀り(屋敷神)、商人は店先に商売繁盛を願って鳥居を構え、庶民は町角の祠(ほこら)に、日々の家内安全を祈りました。「伊勢屋、稲荷に、犬の糞」当時の江戸に溢れるものの代表として挙げれれるほど、稲荷神社は身近な存在でした。こうした圧倒的な普及があったからこそ、現在でも日本全国に約3万社もの稲荷神社が存在しているといえます。

初午の日には、各地の稲荷神社で祭礼が行われるほか、独特な行事食を食べる風習があります。

全国の稲荷神社で、五穀豊穣や商売繁盛を祈願する祭事が行われます。

参拝者は神前にお供え物をし「しるしの杉」と呼ばれる稲荷山の杉の小枝を授与してもらう習慣もありました。この杉を家に持ち帰って屋敷の守りとしました。

『平治物語』には「きさらぎやけふ初午のしるしとて稲荷の杉はもとつ葉もなし」(新撰六帖 光俊朝臣)とあるように、「初午」と「しるし杉」は切り離せない関係にあったようです。現在でも伏見稲荷大社では、この日に合わせて『しるしの杉』が授与されています。

また関東地方などでは、地域の人々が集まって「稲荷講(いなりこう)」を組織し、稲荷の祠(ほこら)に幟(のぼり)を立て、油揚げや赤飯などを供えて祭り、参加者が飲食を共にする風習も盛んでした。

初午の日のお供えや食事として、最も代表的なのが稲荷寿司です。

稲荷神の使いである狐の好物が油揚げであるとされたことから、油揚げを神様に奉納するようになりました。その油揚げに、稲荷神のおかげでもたらされた米を詰めたものが稲荷寿司の始まりと言われています。

油揚げで包まれた酢飯は「金運を包む」「実りを内に蓄える」といった縁起の良い意味も重ねられ、家庭でも気軽に初午を祝える形として定着していきました。

関東地方では米俵に見立てた俵型が多く、西日本では狐の耳にちなんで三角型が主流という説があります。

こうして稲荷寿司は、商売繁盛や福を願う縁起物として食べられています。

地域によっては、豊作を願って初午団子や赤飯などを神前に供えたり、家族で食べたりする風習があります。

団子は米粉や小麦粉で作られ、地域によって様々な形や色(五穀を模した五色の団子など)があります。

初午には、蚕の神様を祭る行事も行われていたそうで、繭がたくさんできることを願って、繭の形に似せて作ったお団子をお供えしていたとされています。

食べる際は、汚れのない綺麗な繭(まゆ)が取れるようにというゲン担ぎで、醤油をつけずに食べたそうです。

鮭の頭と大豆、野菜などを煮込んだ郷土料理で、厄除けや無病息災を願って食べられます。

栃木県の昔の呼び名である「下野の国(しもつけのくに)」で作るからという説と、「酢むつかり(煎った大豆に酢をかけた料理)」からきたという説があります。

「七軒の家のしもつかれを食べると病気にならない」といわれ、近所の人たちと分け合って食べるそうです。

伏見稲荷大社の周辺では、この料理を食べる伝統があり、これは秦氏(はたし)の名や、狐の毛の色に由来するという説もあります。

「初午」は伏見稲荷大社をルーツに持ち、五穀豊穣を祈る行事として1300年以上の歴史を重ねてきました。

「いなり」という言葉の語源にも、その成り立ちが表れています。

農耕社会における旧暦の「春」は田植えの時期であり、そこから商売繁盛を願い、農業と商工業の繁栄を願ってきました。

このことからも「稲荷」と名のつく神社が日本全国に伝播し、約3万社まで発展した理由も、自然と見えてきたのではないでしょうか。

ひらがなで見ていた「いなり寿司」は狐と関係があり、その「狐」は「稲荷」神の使いである。

初午は、豊かな収穫や繁栄を願う人々の切なる願いが、1000年以上の時を超えて受け継がれてきた伝統行事です。

今年の2月1日は、いつもとは少し違った意味を持つ一日になるかもしれません。

![]()